Le monde du numérique, encore vu comme un espace de liberté il y a 30 ans, tend-il à devenir un totalitarisme privé, en raison d’une logique de prédation et de contrôle des individus sur toute la planète ? C’est l’une des réflexions que nourrit Techno-féodalisme (éditions Zones), le nouvel essai de l’économiste Cédric Durand, décortiquant la construction du secteur numérique dans le cadre du capitalisme mondialisé. Dans cet entretien accordé à QG, l’économiste revient également sur la dépendance des pays européens, dont la France, auprès des grandes firmes états-uniennes du numérique, conséquence de l’absence de politique protectionniste en la matière dans cette nouvelle industrie de pointe. Au passage, il tacle aussi l’idée aberrante d’une « start-up nation« , défendue par Emmanuel Macron depuis son élection. Interview

Cédric Durand : Ce que j’appelle le techno-féodalisme, c’est l’émergence d’une logique économique de prédation, de centralisation des richesses sans investissement, adossée à une logique de contrôle sur les personnes. Cette forme sociale émergente est à la fois le fruit d’une dynamique technologique et d’une action politique.

La logique politique est celle du néolibéralisme, poussée dans une direction particulière qu’on peut appeler le consensus de la Silicon Valley, à savoir l’idée qu’il faut absolument défendre les innovateurs. C’est l’idéologie de la start-up nation. Toute une série de mesures vont être mises en œuvre dont l’objet est de protéger les revenus des innovateurs. Cela passe par la protection de la propriété intellectuelle des entreprises, ou encore la baisse de la fiscalité sur le capital, prétendument pour inciter à la prise de risque.

Et puis, à côté de ça, il y a une logique proprement technologique, liée au numérique. Le propre du numérique est donner une puissance extrêmement forte à ce qu’on appelle les actifs intangibles. De quoi s’agit-il? Les actifs intangibles ce sont notamment les bases de données, les informations, les marques, les algorithmes, etc. La production et la valorisation de ces objets répond à une structure de coût qui est tout à fait nouvelle par rapport à celle du capitalisme industriel. Pourquoi? D’un côté, vous avez, à la fois, quelque chose qui est très rare. Avoir une nouvelle idée, avoir de nouvelles données, un nouvel algorithme, c’est quelque chose qui ne se fait qu’une fois. Et en même temps, on peut utiliser ça à une échelle infinie, sans coût. Cette combinaison consistant à jouer sur des échelles infinies et à avoir une rareté absolue produit une dynamique très particulière qui est une dynamique de centralisation extrêmement forte. Et c’est ça qui donne sa particularité au capitalisme numérique. En l’absence de protection politique contre une dépendance à la monopolisation, à la centralisation du pouvoir, on voit émerger les grandes citadelles que sont les GAFA. Mais ce motif-là se retrouve progressivement dans tous les secteurs de l’économie, de l’habillement jusqu’à l’agriculture.

Prédation et contrôle caractérisent le techno-féodalisme émergent. Ils résultent de l’action combinée de deux forces : la volonté politique d’une sanctification du droit des investisseurs et des droits de propriété intellectuelle d’une part ; et d’autre part, la structure des coûts particulière à l’économie du numérique.

QG : Comment la contre-révolution libérale, en cours depuis les années 1980, a su récupérer l’évolution technologique menée par le numérique pour son propre compte ?

C’est une histoire qui a eu lieu dans les années 1990, aux États-Unis. À ce moment-là, émergent, effectivement, les premières entreprises du numérique, relativement agiles au début de cette période. En parallèle, se développe un discours selon lequel les États seraient incapables, seraient impuissants. Évidemment, tout cela a lieu dans un contexte particulier qui est celui de la fin de la Guerre froide, de la chute de l’Union soviétique. On a une nouvelle rhétorique sur les aventuriers que sont les innovateurs, les entrepreneurs, qu’il s’agirait de libérer. Donc, on a ce mariage entre l’idée, très libertaire, qui se développe en Californie, à la pointe à cette époque, selon laquelle les individus doivent aller au bout de leurs capacités et que le numérique leur permet de fluidifier les rapports entre les individus, de se passer de l’autorité. À côté de ça, une vieille mythologie américaine, ultra individualiste, ultra capitaliste, va se brancher dessus, qui va défendre ce nouveau type de technologie comme une occasion de régénérer le capitalisme et de restaurer sa véritable nature qui, selon ce récit mythique, serait celle d’une compétition horizontale entre petits entrepreneurs.

L’idéologie hybride qui se forme allie donc une mythologie capitaliste, très traditionnelle, autour de la concurrence entre égaux, qui aboutit au meilleur des mondes possibles. Et une inspiration individualiste, propre à la culture californienne. Les deux se marient et donnent naissance à cette protection absolue du droit des innovateurs, qui va être le moteur du capitalisme numérique.

QG : Comment le numérique, considéré comme secteur clé dans le renouveau du capitalisme, introduit de nouveaux paradoxes au sein de ce dernier?

Les paradoxes sont nombreux. J’en cite plusieurs dans l’ouvrage. Le premier paradoxe est cette idéologie de la start-up nation elle-même. Le paradoxe est double. Un pays qui puisse être une start-up, c’est une aberration parce qu’une start-up, la plupart du temps, ça échoue. C’est destiné à prendre beaucoup de risques et quelques rares fois, ça fonctionne. Au contraire, lorsqu’on est à une échelle de communauté plus large, une collectivité plus large, il faut être capable de tenir dans le temps long. On ne peut pas prendre des risques inconsidérés. C’est aussi un paradoxe et une aberration dans le sens où ce qu’on nous a vendu comme une régénération du capitalisme par des petites entreprises aboutit aujourd’hui à un retour de monopoles féroces. Les sympathiques start-ups d’hier sont devenues des monopoles féroces, encore plus puissants que ceux de la période précédente, celle des années 60 et 70. On a vraiment quelque chose de paradoxal, du point de vue de la dynamique de la concurrence. L’ère du numérique aboutit à une nouvelle ère des monopoles, comme on n’en jamais vu auparavant.

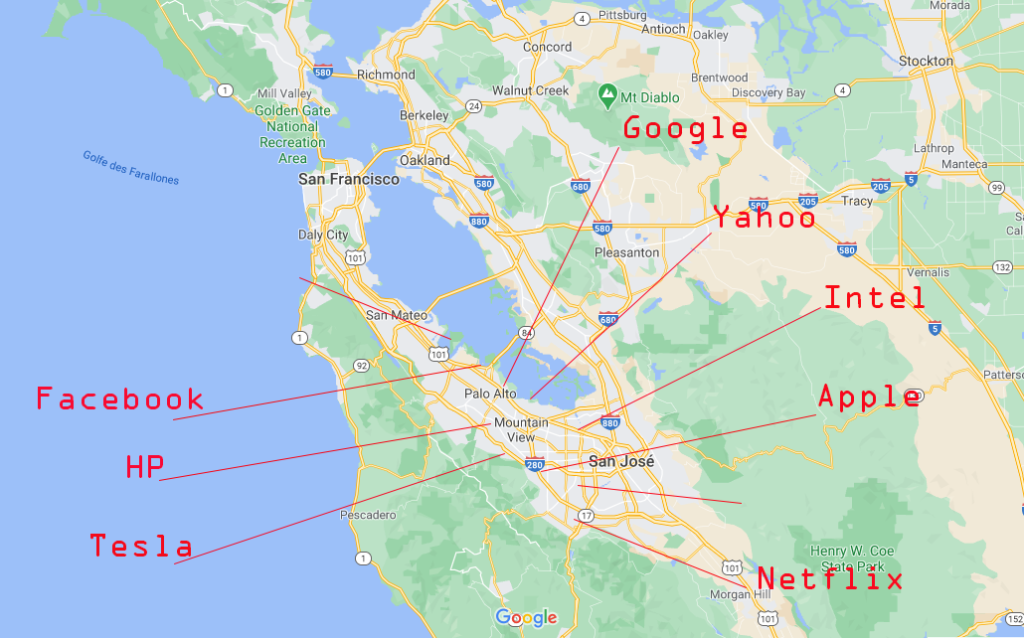

Un second paradoxe, c’est qu’on a vendu partout l’idée qu’il faudrait multiplier les Silicon Valley, multiplier les espaces favorables à l’innovation. Mais ce qu’on oublie, c’est que pour qu’il y ait des Silicon Valley, il faut qu’il y ait beaucoup d’autres endroits qui ne sont pas la Silicon Valley. C’est vrai, d’un point de vue matériel. La ville, en général, a besoin de la campagne pour exister. La Silicon Valley, en elle-même, a besoin d’usines qui vont être ailleurs, qui vont permettre de faire vivre les appareils qu’elle va concevoir. Mais c’est aussi vrai quand on regarde la division du travail. On n’a pas du tout une généralisation d’un nouveau monde du travail émancipé, comme celui qui est popularisé par cette idéologie californienne, avec cette idée qu’on a des lieux très sympathiques, des jeunes gens très libres qui peuvent innover, qui sont au travail de façon très agréable. Ces endroits existent, mais on voit aussi, l’exact opposé prendre de l’ampleur. Car le numérique permet aussi l’invention de formes extrêmes de contrôle du processus de travail. Je donne dans le livre l’exemple, étudié par les sociologues, des travailleurs dans des entrepôts qui travaillent sur commande numérique et qui voient chacun de leur geste dirigé par des machines. Là, on a toute une entreprise logicielle dont le but n’est pas d’émanciper le travail, mais au contraire, de surcontrôler le travail. C’est un troisième paradoxe. Il y en a encore d’autres dans ce livre. Il y a vraiment quelque chose qui est absolument saisissant, dans l’évolution du capitalisme numérique, c’est que ce qui a été vendu comme idéologie de la Silicon Valley se réalise de manière inversée une trentaine d’années plus tard. C’est une des thèses que je porte.

QG : Dans Techno-féodalisme, vous revenez sur le soutien étatique organisé auprès des grandes firmes du numérique aux États-Unis tandis que dans l’Union européenne, rien de tel n’a été pensé. Estimez-vous que la croyance en la concurrence et au libre-échange expose les pays européens à une dépendance dangereuse, les dirigeants européens ayant refusé de mener une politique de protectionnisme numérique ?

Évidemment. Il y a une naïveté très claire de la part des européens. Si on regarde les grandes entreprises du numérique, la plupart sont états-uniennes, chinoises, et dans une certaine mesure russes. Dans ces trois grandes zones, on a des écosystèmes numériques qui existent, avec des sites, des réseaux sociaux, des moyens de paiement, etc. En Europe, rien de tel. La plupart des services en Europe sont importés directement depuis les États-Unis. Il y a un retard industriel de l’Europe, du point de vue de cette révolution du numérique. La faute à une croyance au fonctionnement spontanément optimal des marchés ; spontanément satisfaisant, du point de vue de l’innovation. D’une certaine manière, la rhétorique américaine, qui, comme le montre l’économiste Marianna Mazzucato, n’a jamais été la pratique américaine, puisque l’innovation est largement financée par le biais de la dépense militaire aux États-Unis, a été prise pour argent comptant par les dirigeants européens, qui ont désarmé une grande partie des capacités de la recherche orientée et on se retrouve, 30 ans après, avec un décrochage technologique du vieux continent.

QG : Est-ce que l’idée d’une souveraineté numérique en France, ou dans l’Union européenne, est définitivement un mirage ?

C’est difficile de répondre à cette question. L’idée qu’on va pouvoir faire, dans chaque pays ou dans chaque région, des entreprises du numérique qui seront directement en pointe, est sans doute une illusion. En même temps, accepter comme une fatalité quelque chose d’absolument inévitable, la domination des firmes américaines du numérique, n’est pas non plus acceptable. Il va falloir être malin. Une des idées que je trouve assez concrètes, c’est de penser le devenir service public d’Amazon dans le prolongement du développement du système postal au XIXème siècle. On a eu un système postal qui était à la fois national et très fortement internationalisé, avec une interopérabilité entre les territoires, et en même temps une forme d’organisation et de souveraineté au niveau des différents territoires. Peut-être que du point de vue d’Amazon, on pourrait avoir une réflexion de ce type-là. Ce type de très grande entreprise qui fait du commerce en ligne pour opérer sur un territoire donné, devrait se soumettre à une mission de service public, et s’articuler avec un opérateur national. Il y a toute une série de choses à imaginer, du point de vue du traitement des données, de la condition d’utilisation des données, de la logistique, des standards sociaux et environnementaux, etc. Mais là, il va falloir être très inventif. Tout reste à faire.

QG : Au-delà des menaces sur les libertés individuelles et collectives sur lesquelles vous revenez dans votre livre, quels risques fait peser la révolution numérique sur nos sociétés ?

D’un point de vue extrêmement large, on pourrait dire qu’on voit advenir une forme de socialisation extrêmement avancée. Le numérique, par rapport à l’âge industriel, c’est finalement un moment où on dépend de plus en plus fortement, de plus en plus intimement, de manière plus en plus continue les uns des autres. Il y a une forme de socialisation objective qui est à l’œuvre. Aujourd’hui, on est de plus en plus attachés les uns aux autres, par la division du travail, mais aussi par la collectivisation des moyens cognitifs d’exister. Et ça, c’est quelque chose qui est fascinant et qui donne, effectivement, d’un certain côté, l’espoir d’une société qui soit dans le dépassement du capitalisme.

Mais en même temps, ce qui s’esquisse aujourd’hui c’est une mutation sous l’emprise d’entreprises capitalistes tout à fait féroces, sans que les individus aient aucun un contrôle sur ce mode de socialisation. C’est une socialisation sur le mode de la soumission absolue. C’est l’inquiétude que j’exprime dans ce livre. C’est à ça qu’il faut réfléchir. Il s’agit de bien prendre conscience aujourd’hui que le mouvement de domination numérique n’est pas un mouvement uniforme. Il est à la fois un mouvement qui permet le dépassement de formes concurrentielles qu’il ne faut pas regretter. Et en même temps, il prend la forme d’une domination dont on a toujours lieu de s’inquiéter. Il faut bien penser cette polarisation sans avoir d’illusion nostalgique sur le bienfait de la bonne concurrence, ni non plus avoir de fascination béate sur une forme de socialisation, d’automatisation du monde, qui est loin d’être satisfaisante du point de vue des existences.

QG : À travers la lecture de Techno-féodalisme, peut-on dire que les grandes firmes du numérique forment un totalitarisme privé ? Et dans ce cas, quelles pistes pour échapper à leur contrôle ?

Je ne dirais pas qu’on en est à une forme de totalitarisme privé, mais je dirais que c’est la direction qui est prise. Quels sont les moyens d’y résister ? Il n’y en a pas 50. Ce sont des moyens de régulation publics. Soit des réglementations extrêmement fortes sur leurs conditions d’opération, soit, plus directement, des formes de contrôle public de leur activité.

QG : Est-ce que votre ouvrage est une façon de renouveler la pensée marxiste dans le contexte d’augmentation du poids du secteur du numérique au sein de l’économie mondiale ?

C’est l’objectif même du livre ! Souvent, les marxistes mettent, à juste titre, l’accent sur les invariants du capitalisme : les rapports d’exploitation, la dynamique du profit, les transformations de la concurrence. Avec cet essai, j’ai mis l’accent sur deux éléments caractéristiques du numérique: d’une part, une logique d’attachement, où les individus sont liés aux entreprises du numérique. Certes, dans d’autre secteurs, les travailleurs dépendent aussi du capital pour leurs moyens d’existence. Ils doivent vendre leur force de travail, trouver un job. Le sous-emploi endémique est même un trait structurel du capitalisme comme on le vérifie dans la période actuelle. Néanmoins, ils ne dépendent pas d’un capitaliste précis.

Dans le cadre du numérique, les rapports sont de l’ordre de la capture. Les travailleurs et les utilisateurs de plateformes sont attachés aux géants du numériques qui, de leur position de surplomb, conditionnent les vies sociales et économiques. On est dans un rapport de dépendance qui fait écho au féodalisme. À l’époque féodale, les serfs dépendaient directement des seigneurs. Ils étaient attachés à la terre du seigneur, indissociables de la terre du seigneur. On retrouve cette idée d’attachement. C’est la première analogie.

La deuxième concerne le comportement d’investissement. Les seigneurs féodaux ne s’engageaient que marginalement dans les moyens de production, ils privilégiaient le développement des moyens de prédation. La noblesse en tant que classe dominante était une classe guerrière, car les ressources militaires étaient le plus sûr moyen d’obtenir des gains économiques. On retrouve cette logique-là dans le numérique, où il s’agit davantage de prendre le contrôle sur les données, sur les nouvelles idées.

Ma thèse est que le passage, d’une part, d’une forme de « liberté » à une forme d’attachement et, d’autre part, d’une logique productiviste à une logique prédatrice indique une mutation qualitative du mode de production. J’espère avoir prouvé que pour penser un tel basculement systémique, la tradition marxiste nous offre des outils puissants. Je propose ainsi de renouer avec la radicalité critique de cette perspective pour contrer les formes de domination émergentes et penser les conditions d’une alternative.

Propos recueillis par Jonathan Baudoin

Cédric Durand est économiste, professeur associé en économie politique à l’Université de Genève (Suisse) et membre du centre d’économie Paris Nord. Il est auteur des ouvrages suivants: Techno-féodalisme (éditions Zones), Le capital fictif. Comment la finance s’approprie notre avenir (éditions Les prairies ordinaires), ou encore Le capitalisme est-il indépassable ? (Textuel)

J’ai rédigé sous l’éditeur QG, et ça me fout encore en l’air ma mise en forme du texte.