Plus de 53.000 morts, dont 70% de femmes et d’enfants, dans la bande de Gaza, sans que nos démocraties occidentales ne se saisissent de l’urgence humanitaire. Plus de 400 travailleurs humanitaires et 1.300 professionnels de santé disparus dans l’enclave palestinienne, sans que la plupart de nos médias ne s’insurge contre la ligne politique israélienne et ne contredise son discours. 82% des infrastructures de santé, 92% des infrastructures scolaires de Gaza détruites par les bombardements israéliens sans que la classe politique française ne porte un discours de paix et ne dénonce un crime contre l’humanité. Et plus de 200 journalistes tués par l’armée israélienne, sur ces minuscules 365 km2. Depuis le 7 octobre 2023 et les massacres commis par le Hamas sur le territoire israélien, la guerre de Benjamin Netanyahou contre le « terrorisme » et pour « la libération « des otages » a une odeur de vengeance disproportionnée, un gout âcre de sang et suggère une volonté délibérée de réduire à néant un territoire. Au sein d’une propagande israélienne, fortement représentée jusque dans notre gouvernement, le journaliste Alain Gresh décrypte l’effondrement d’un ordre mondial et la lâcheté d’une Union Européenne, désemparée et frileuse. L’ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique, aujourd’hui directeur du média Orient XXI, dénonce l’ambition génocidaire des chefs actuels de l’Etat d’Israël et la situation à Gaza, inédite dans son horreur.

QG : Donald Trump a relancé son idée de faire de Gaza une “zone de liberté” – un projet qui impliquerait le déplacement massif des Gazaouis. En quoi l’énoncé de ce projet est-il une rupture?

Alain Gresh : Le danger, dans ce scénario, ne réside pas tant dans son applicabilité immédiate que dans le fait qu’il légitime l’idée d’un transfert de population. Ce qui est inquiétant, c’est que, pour la première fois, un État occidental affirme explicitement qu’on peut se débarrasser de deux millions de personnes. Et c’est d’autant plus préoccupant que celui qui en profiterait, celui qui porte aujourd’hui ce projet, c’est Benjamin Netanyahou. La situation est devenue tellement invivable, au sens propre, que certains Gazaouis peuvent avoir envie de partir. Mais le vrai danger, c’est que Netanyahou — et des ministres encore plus à droite que lui — défendent ouvertement cette politique. Et cela, c’est très inquiétant.

QG : En mai dernier, Benjamin Netanyahou a affirmé que l’issue inévitable était l’expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza. Est-ce qu’on peut y voir l’annonce d’une seconde Nakba pour la population gazaouie ?

Israël a toujours prôné la Nakba, et la Nakba ne s’est jamais arrêtée. On l’a vue en 1948-1949, mais aussi en 1967, avec plusieurs centaines de milliers de Palestiniens expulsés. Ce qui rend cette nouvelle proposition particulière, c’est qu’elle viserait, d’un seul coup, deux millions de Palestiniens. Un autre élément important, lorsqu’on compare avec 1948 ou 1967, c’est ce que souligne Le Monde, dans une forme d’auto-critique : “Nous n’avions pas vu la Nakba. Nous étions les relais du discours sioniste.” À l’époque, les journalistes français et européens présents sur le terrain se trouvaient généralement du côté juif, même avant la création de l’État d’Israël. Aujourd’hui, la situation se déroule sous le regard des caméras, et il devient difficile de détourner le regard.

QG : Benjamin Netanyahu est totalement insensible aux alertes de ses alliés, aux menaces de sanctions. Que cherche-t-il ?

Il faut souligner à quel point la situation est terrible. Il suffit de voir ces gens déplacés une dizaine de fois: les conséquences humaines sont incalculables. Et pourtant, il n’y a pas de plan israélien clair. La presse israélienne elle-même le dit : on a l’impression que Netanyahou mène cette guerre parce qu’il ne peut pas l’arrêter. S’il l’interrompt, il devra faire face à une commission d’enquête sur ce qui s’est passé le 7 octobre, sur la manière dont il a géré la crise, et il risquerait de faire éclater sa coalition. Alors il poursuit cette guerre, qui dépasse largement Gaza : elle s’étend à la Cisjordanie, au Liban, en Syrie, au Yémen. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c’est que c’est désormais la guerre la plus longue de l’histoire d’Israël — plus longue encore que celle de 1948-1949 qui a vu la naissance de l’État d’Israël. On est pris dans un engrenage, sans voir de finalité.

QG : Quelles issues possibles à cet engrenage infernal pour la population palestinienne ?

Lors du cessez-le-feu de janvier dernier, des centaines de milliers de Palestiniens sont retournés chez eux — chez eux, c’est-à-dire dans des maisons détruites. Cela montre un attachement profond à la terre, et une conscience que s’ils partent, ils ne reviendront jamais. À l’inverse, les Israéliens qui ont fui le nord du pays ont mis des mois, une fois les combats terminés, à revenir — et seulement la moitié d’entre eux sont rentrés. Il y a quelque chose de très particulier dans ce lien des Palestiniens à leur terre. Et pourtant, au sens propre, on ne peut pas y vivre : il n’y a plus de nourriture. Israël mise sur ce blocus pour forcer les gens à partir. Mais partir où ? L’Égypte reste extrêmement ferme malgré les pressions américaines, tout comme la Jordanie. Installer 500.000 Palestiniens dans le Sinaï serait un facteur majeur de déstabilisation — et, de toute façon, il n’y a pas les moyens logistiques pour le faire. En Jordanie, où la majorité de la population est déjà d’origine palestinienne, ce serait une menace directe pour la stabilité du régime et du trône. On peine à voir quelle issue est envisageable. Selon les organisations internationales, des milliers d’enfants risquent de mourir de faim dans les jours à venir. La situation est insupportable et elle varie selon les zones, selon les villes. L’offensive principale se concentre pour l’instant dans le nord de Gaza, une zone qu’Israël veut annexer. Tous les témoignages des humanitaires sont clairs : ils n’ont jamais vu une situation pareille. On parle, au sens propre, d’un camp de concentration — les gens sont enfermés, sans possibilité de sortir, avec en plus une volonté d’extermination. Cette dernière, aussi délibérée, n’existait pas dans les autres expériences historiques de camps, comme celle menée par les Britanniques en Afrique australe. À l’exception évidemment de l’Allemagne nazie.

QG : Quelles sont les responsabilités de l’Europe dans ce massacre à Gaza ? Le fléchissement dans le soutien à Israël, que l’on ressent publiquement, n’intervient-il pas trop tard ?

Le problème, c’est qu’on en est à 18 mois de soutien quasi inconditionnel de la France et des pays européens à la politique d’extermination menée à Gaza. Il faut le dire clairement : cette politique n’aurait pas été possible sans cet aval. Si la France et l’Europe avaient pris des mesures concrètes contre Israël, cela ne se serait sans doute pas produit. Netanyahou en a conscience. La parole de la France continue d’avoir un certain poids — même si, autrefois, elle jouait un rôle d’avant-garde en Europe. Mais le fait que la France, comme d’autres pays européens, bascule vers une critique plus radicale de la politique israélienne inquiète le gouvernement de Netanyahou. La décision de l’Union Européenne de réévaluer l’accord d’association avec Israël est un signal, même si l’on sait que cet accord ne peut être annulé qu’avec l’unanimité des 27 États membres. Cela laisse entrevoir, malgré tout, la possibilité de sanctions. On entend souvent dire qu’Israël ne cède pas aux pressions, mais la vérité, c’est qu’il n’y en a pas. Il faut une vraie pression — une pression qui vient aussi de nos sociétés. La guerre du Vietnam a été arrêtée aux États-Unis quand la population s’est massivement opposée. La guerre d’Algérie a été gagnée en France quand en 1961, le FLN avait perdu militairement.

QG : La critique de la politique israélienne est-elle en train d’être acceptée dans les médias ou par nos politiques ?

Je rappelle à nouveau que depuis 18 mois, le soutien à Israël reste très fort, mais aussi que la répression contre le mouvement de solidarité avec les Palestiniens se poursuit — notamment à travers des accusations d’apologie du terrorisme. En France, comparé au Royaume-Uni, les manifestations ont été relativement limitées, en grande partie parce que les gens ont peur, et en particulier les Français musulmans. J’ai rencontré beaucoup de Français musulmans qui me disent : « Ce que vous dites, nous, on ne peut pas le dire. » Ils ne risquent pas forcément de perdre leur nationalité, mais ils peuvent perdre leur emploi — qu’ils soient musulmans ou non — ou être mis à l’écart au sein de leur environnement social ou professionnel. Il y a une peur très présente, encore aujourd’hui. En revanche, on observe un basculement dans l’opinion. Les images d’enfants, de famine, de bombardements — tout cela a un impact. Je me réjouis de voir que certaines personnes changent de position, qu’elles découvrent, 18 mois après, qu’il y a un génocide en cours ou, au minimum, des massacres à grande échelle. Mais, en même temps, elles ne vont pas toujours jusqu’au bout de leur réflexion ou de leur engagement.

QG : Peut-on aujourd’hui militer pour une « solution à deux Etats » ou celle-ci a-t-elle perdu toute réalité?

Aujourd’hui, la priorité est d’arrêter le génocide et de stopper l’occupation en frappant toutes ces colonies. Il faut être très clair : on ne peut pas accepter la poursuite de la colonisation — que la Cour International de Justice a jugée totalement illégale. Et cela nécessite des sanctions, non seulement en réponse à la guerre à Gaza, mais aussi face à l’extension continue des colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Cela dit, la solution à un État n’est pas non plus une perspective réaliste à échéance humaine. Les combats prioritaires aujourd’hui, au-delà de l’occupation et de la colonisation, sont ceux pour l’égalité. Sur le territoire de la Palestine, 7,5 millions de Juifs et 7,5 millions de Palestiniens vivent ensemble. La revendication fondamentale, c’est l’égalité de traitement pour tous. D’ailleurs, Amnesty International a qualifié la situation d’apartheid, ce qui souligne bien l’urgence de cette exigence. Mais à ce stade, se focaliser sur une solution politique en termes étatiques semble éloigné des enjeux immédiats. Et puis, je l’ai toujours dit : c’est aux Palestiniens et aux Israéliens de décider de leur avenir.

QG : Que penser du tabou qui règne autour du mot « génocide », chargé de sens pour Israël notamment ?

Il est très difficile de définir un génocide mais on peut tout à fait en discuter. Il y a tout de même la Cour Internationale de Justice, présidée par une juge américaine, qui a reconnu qu’il existait un risque plausible de génocide. Pourtant, dès qu’on prononce ce mot, cela déclenche un tollé. Comme s’il était inconcevable que des Juifs, ayant subi un génocide, puissent en commettre un. Par ailleurs, je remets en cause l’idée selon laquelle Israël serait l’héritier des Juifs, y compris de ceux qui ont été tués pendant la Shoah. Par exemple, le Rwanda, qui a été victime d’un génocide, mène aujourd’hui des politiques particulièrement violentes au Congo. Il n’existe aucune loi historique selon laquelle avoir été opprimé empêcherait d’être un oppresseur. L’histoire démontre plutôt l’inverse. L’historien israélien Tom Segev rappelait qu’on pouvait tirer deux leçons de l’histoire du génocide des Juifs : 1) considérer que ce que l’on a subi est tellement exceptionnel que quoi qu’on fasse, on est pardonné ; 2) considérer que ce que l’on a subi est tellement exceptionnel qu’il ne faut en aucun cas que cela se reproduise. Bien sûr, cela ne se reproduit jamais de manière identique. D’une certaine manière, on ne peut pas comparer les génocides arménien, tutsi ou juif. Mais on peut les définir. Il existe une définition précise du génocide. Pourtant, on ne verra jamais à la radio ou à la télévision un débat posant la question : “Est-ce que ce qui se passe à Gaza remplit les critères du génocide ?” Certains disent même : “L’armée israélienne n’a tué que 50.000 personnes, donc ce n’est pas un génocide.” Mais c’est une logique que l’on retrouve aussi chez une partie des négationnistes d’extrême droite qui affirmaient : “Il y a encore des millions de Juifs dans le monde, donc il n’y a pas eu de génocide.”

QG : Les mandats d’arrêts émis par la Cour Pénale Internationale à l’égard de Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant (ancien ministre de la défense) ont été reçus avec beaucoup de prudence en Occident, si ce n’est avec virulence. Assiste-t-on à la fin du droit international ?

Oui, ce qui se joue avec la Cour Pénale Internationale (CPI) est très important, parce que ce qui se passe à Gaza dépasse de loin cette seule situation. Il s’agit en réalité de l’avenir du droit international — et c’est, à mes yeux, une question fondamentale. Ce qui est en train de mourir à Gaza, c’est justement ce droit international. On a souvent comparé la situation en Ukraine à celle de la Palestine, et la différence de traitement est flagrante. On a vu la frilosité avec laquelle la France a traité la question des mandats émis par la CPI, ainsi que les mensonges d’Emmanuel Macron, qui affirme : “On n’est pas sûr de pouvoir arrêter Benjamin Netanyahou, s’il le faut”. Ce discours a pourtant été démenti par de nombreux juristes. Plus largement, c’est tout le cadre international qui est aujourd’hui remis en cause. Les Nations unies ne sont plus respectées, et l’ordre international né de la Seconde Guerre mondiale est en train de s’effondrer. La seule chose qui pourrait le refonder, c’est précisément le droit international. Mais ce que promeuvent aujourd’hui Trump et Netanyahou est un ordre mondial gouverné par la force. Un système dans lequel on négocie peut-être avec moins d’hypocrisie qu’en Europe, mais où chaque État agit selon ses intérêts, sans cadre contraignant. Par ailleurs, il y a eu récemment une campagne — très peu relayée en France — contre la CPI et son procureur, Karim Khan, qui a reçu des menaces, y compris contre sa famille. Et cela, personne n’en parle, ce qui est tout de même extraordinaire. Plus généralement, le droit international est aujourd’hui non seulement rejeté sur le plan politique, mais aussi très mal compris. Et les médias qui en parlent le font souvent avec une ignorance préoccupante.

QG : Israël est-il finalement encore soumis au droit international ?

Non, cela fait longtemps qu’Israël est au-dessus du droit international. Marx disait : “Un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre.” On voit bien, en Israël, que la poursuite de l’occupation mène à une érosion progressive des aspects démocratiques de l’État. Il suffit d’imaginer que la France ait gagné la guerre d’Algérie et continue, encore aujourd’hui, à occuper l’Algérie, 60 ans plus tard. Elle ne serait plus une démocratie. Il y a aussi un problème dans la manière dont les pays occidentaux concentrent toutes les critiques sur Benjamin Netanyahou, sans reconnaître qu’en réalité, près de 80 % de la population juive israélienne soutient la politique de ce gouvernement — pas forcément tout ce qu’il fait, car Netanyahou est un politicien manipulateur et menteur, mais ils adhèrent à sa politique d’extermination à Gaza. Même ceux qui demandent l’arrêt des bombardements le font avant tout pour obtenir la libération des otages, et non en raison des massacres subis par les Palestiniens. Il faut être clair : si Netanyahou tombe demain, la politique ne changera pas. Il ne faut pas laisser croire aux gens que cette politique va évoluer dans la situation actuelle puisqu’elle fait consensus. Il faut rappeler que toutes les décisions de la Cour suprême israélienne concernant les Palestiniens ont été prises en faveur du droit d’Israël à coloniser leurs territoires. Cette cour peut être garante des libertés, mais uniquement pour les citoyens juifs. Il ne faut pas se faire d’illusions, ni réduire la responsabilité à la seule personne de Netanyahou. Il n’est pas le seul responsable.

Propos recueillis par Thibaut Combe

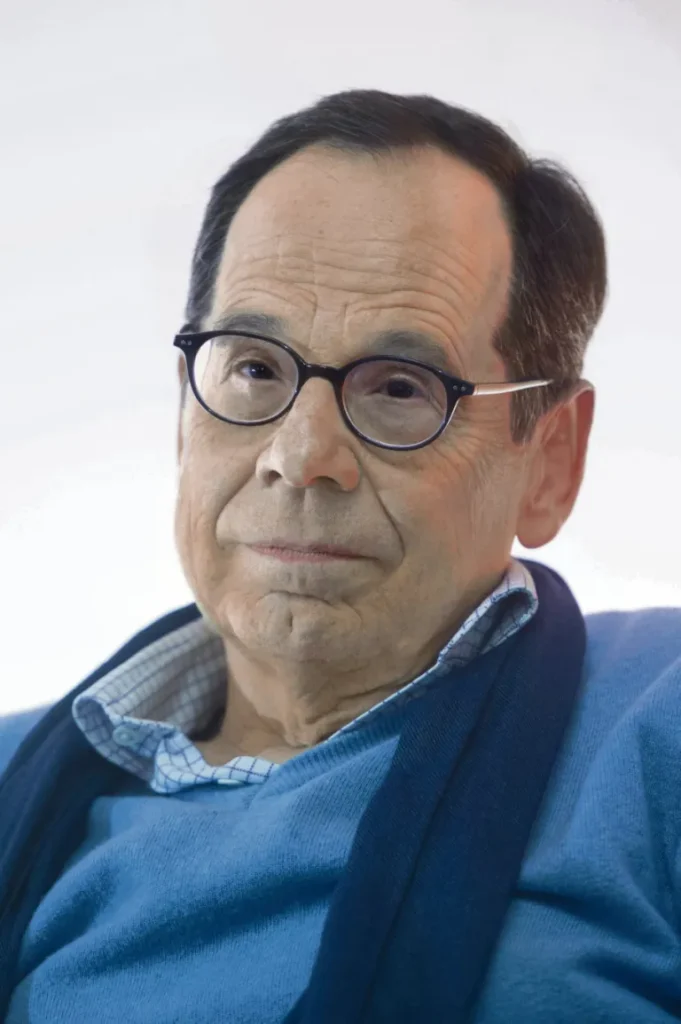

Alain Gresh est directeur des journaux Orient XXI et Afrique XXI et a été rédacteur en chef au Monde Diplomatique pendant près de 10 ans. Il est un expert du Proche-Orient et de la situation israélo-palestinienne. Il également publié De quoi la Palestine est-elle le nom ? (Les Liens qui libèrent, 2010), Palestine 47, un partage avorté, avec Dominique Vidal (Éditions Complexe, 1994) ou L’Islam, la République et le Monde (Fayard, 2004)