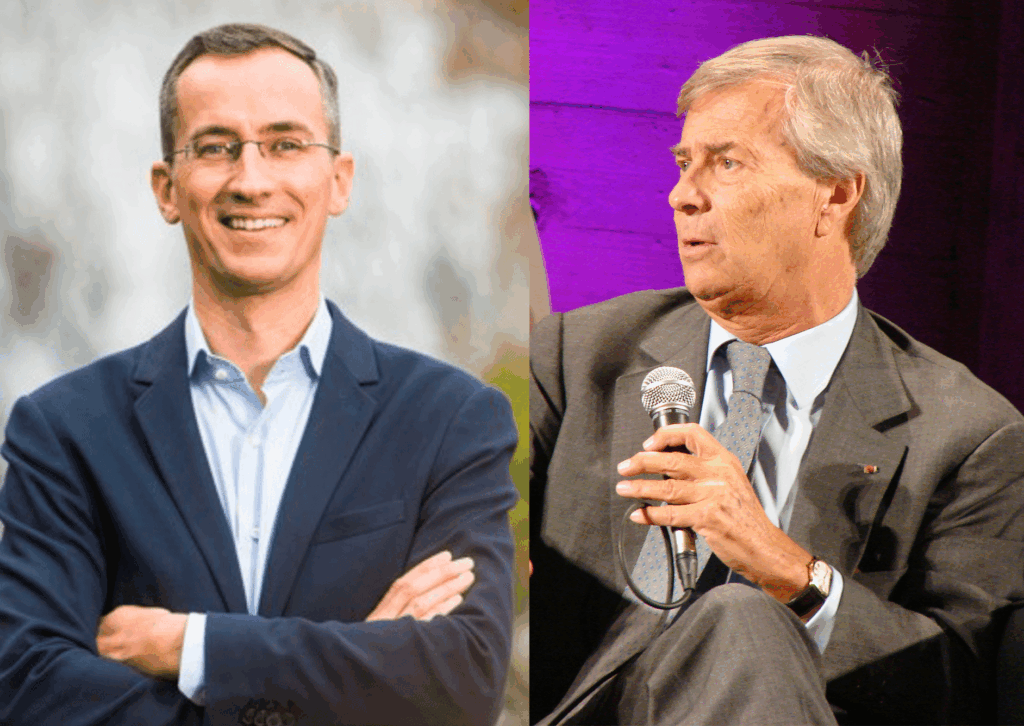

Face à une montée de l’extrême droite au sein des catholiques français, via l’influence d’un Vincent Bolloré ou d’un Pierre-Édouard Stérin, une pensée catholique de gauche se réorganise, y compris dans son expression médiatique. Pour QG, Théo Moy et Paul Piccarreta, cofondateurs du journal « Le Cri », à la fois magazine mensuel, site et chaîne Youtube, comptent faire connaître un christianisme de gauche, en se basant sur des enquêtes de terrain, en ouvrant grandes leurs colonnes aux préoccupations écologistes et féministes, et donnant aussi la parole aux personnes exclues, parfois peu prises en compte par l’épiscopat, comme les personnes LGBT ou les victimes de pédocriminalité. La campagne de pré-abonnement au média, qui se veut la voix « des chrétiens et chrétiennes engagées« , s’achèvera ce 17 octobre (lien ici). Interview par Jonathan Baudoin

Quelles ont été les réflexions qui vous ont poussé à fonder le média « Le Cri » ?

Théo Moy: Le renouvellement d’un christianisme à gauche en France, qui s’observe en plein d’endroits différents, a été l’un des moteurs. Par exemple, la création, il y a une dizaine d’années, de cafés chrétiens tournés vers l’action sociale. En particulier « le Dorothy » à Paris, qui réunit des personnes qui sont chrétiennes, qui veulent vivre leur foi, mais aussi pratiquer un accueil inconditionnel dans leur quartier, et mener une réflexion politique ensemble. Des petits mouvements se structurent autour de ça. Il y a aussi un renouvellement dans les mouvements chrétiens féministes, ou encore l’apparition d’un mouvement chrétien écolo qui pratique la désobéissance civile. On observe une forme de fourmillement chez une jeunesse chrétienne très engagée sur les questions sociales, écologiques et féministes, dont nous sommes assez largement le produit, à qui il manquait un média pour les nourrir, les accompagner dans ces réflexions, ouvrir des débats, mais aussi toucher un public plus large pour que ces voix-là soient entendues dans la société. Nous pensons que notre média pourra parler beaucoup plus largement qu’à ces petits milieux dont nous sommes issus, parce qu’on sent que la question spirituelle est très forte dans la société. Elle traverse beaucoup de milieux et le christianisme a, quand même, autre chose à faire entendre que les voix qu’on entend habituellement.

Paul Piccarreta : C’est aussi le journal de ceux qui n’ont pas de place dans les institutions religieuses classiques. On l’a fait parce qu’on voulait que cela existe, car nous sommes nos premiers lecteurs. « Le Cri », c’est fondé par deux personnes, mais derrière, comme le dit Théo, il y a toute une génération qui nous aide à faire que « Le Cri » existe. C’est un vrai projet commun, mûri depuis plusieurs années.

Dans quelle mesure l’influence médiatique et politique de milliardaires comme Vincent Bolloré ou Pierre-Édouard Stérin, se réclamant de la foi catholique, pèse sur le milieu des chrétiens français?

T.M: L’arrivée d’un Bolloré, mais encore plus d’un Pierre-Édouard Stérin, crée un trouble parce qu’une partie du milieu conservateur s’y rallie par opportunisme économique. Stérin nourrit toute une sphère associative chrétienne proche des milieux conservateurs. Il les arrose d’argent, tout simplement. Il y a une dépendance qui se crée, avec le risque d’une forme d’institution dans l’institution, avec Stérin qui voudrait ses prêtres, ses mouvements d’Église, ses associations, et qui influerait l’Église avec les discours politiques qu’on sait, les projets politiques qu’il porte.

P.P: Les obsessions de Stérin et de Bolloré sont en réalité celles d’une minorité bruyante. L’argent, d’abord, toujours l’argent, et les musulmans. La chute d’une civilisation chrétienne fantasmée, c’est en réalité pour décorer, leurs obsessions sont bien les obsessions bourgeoises d’aujourd’hui, celle d’une bourgeoisie qui se radicalise. Nous, notre rôle, c’est de nourrir un contre-discours et d’apporter une déconstruction des paniques morales du bloc bourgeois identitaire. Mais ce qu’on revendique avant tout, c’est d’être inspiré par la parole, par les Évangiles, par le message porté par Jésus-Christ.

T.M : On voit une contradiction évidente entre ce qui est porté par les courants que Paul décrit et la réalité de la foi chrétienne. La réalité, c’est que notre discours est aussi porté par les papes successifs, le magistère romain, etc. On ne se sent pas du tout hérétiques. On a l’impression d’être tout à fait dans les clous de ce qu’est la foi chrétienne. C’est important d’apporter une forme de contradiction et d’enquêter, de montrer les forces qui sont à l’œuvre, les compromissions du message originel. Mais aussi les personnes qui s’opposent, qui résistent, qui bâtissent autre chose.

P.P : Notre message dépasse le cadre chrétien, parce que c’est d’abord un message d’espérance. La pente de notre époque, c’est la désespérance. Et ça, en tant que chrétiens, c’est forcément notre terrain. C’est pour ça que nous sommes légitimes, à prendre la question de l’extrême droite au sérieux.

Peut-on véritablement parler d’une droitisation du catholicisme en France ? Et comment se positionne l’épiscopat dans cette affaire ?

T.M.: C’est difficile à dire. La sociologie a du mal à étudier qui sont les personnes catholiques aujourd’hui en France. Historiquement, on a mesuré la catholicité à travers la pratique de la messe dominicale. Combien de fois par mois, par an, tu vas à la messe. Aujourd’hui, cet outil sert surtout à mesurer la reproduction sociale. Il y a des formes plus hybrides de pratiques. On voit des jeunes catholiques qui ne vont pas à la messe le dimanche mais qui vont dans des groupes de prière, font des retraites spirituelles, etc. Ce qui nous intéresse, nous, c’est les chrétiens. Au-delà du catholicisme. Bon, ce qui est sûr, c’est que l’Église catholique est largement structurée par un milieu très conservateur et qu’en son sein, une partie suit la tentation Zemmour et tous les équivalents qu’on peut lui trouver aujourd’hui. Cela reste minoritaire, mais ça existe. Et comme c’est appuyé par des moyens financiers importants, c’est un énorme danger pour l’Église.

P.P.: Je pense que l’épiscopat est à un moment clé. Il a conscience qu’il doit faire un choix, car le moment de bascule se rapproche chaque jour. Il y a dix ans, la question que l’Église de France se posait était « comment accompagner la droitisation des catholiques ?”. Aujourd’hui, c’est “ Faut-il accompagner l’extrême droitisation ?”. On est là pour leur dire : « Vous avez la possibilité de dire non, et voici les raisons de dire non ». Jusqu’à aujourd’hui, je pense que l’épiscopat français a capitalisé sur une espèce d’entre-deux, sur un doute. On peut travailler avec des groupes issus de l’extrême droite sans conséquence. On peut prendre l’argent de Stérin sans conséquence. Nos lecteurs, jeunes et moins jeunes, ne veulent pas de cette Église, et notre travail est de faire entendre leur voix.

Comment ambitionnez-vous de faire entendre un christianisme de gauche perçu comme minoritaire, voire inaudible en France ?

T.M: Le christianisme de gauche a une magnifique histoire en France. Ce n’est pas si ancien que cela. Les années 50 à 70 furent une période d’ouverture extraordinaire de l’Église, menée en particulier par des chrétiens français, notamment des Dominicains qui ont participé à Vatican II. La France a été à l’avant-garde du christianisme de gauche et est un des pays européens qui a le plus fait le lien avec la théologie de la libération sud-américaine, qui est l’exemple d’une théorie et – surtout – d’une pratique chrétienne de gauche, et même révolutionnaire, en réalité. Il y a une très forte histoire qui a laissé des traces. On s’adresse à des jeunes qui ne connaissent pas cet héritage-là, mais comme ils ont 25, 30 ans, ils se sentent écolos, féministes et espèrent aussi vivre leur foi en cohérence avec leurs engagements. On va les rencontrer parce qu’on apporte ce qu’ils recherchent aujourd’hui. Mais on va aussi apporter à un public plus âgé cet imaginaire d’un christianisme qui remet en premier lieu le souci des pauvres. Car Dieu est du côté des pauvres ! Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes le sentent. Ils sont en manque de voix et d’institutions pour porter ce message-là. L’héritage est immense et dépasse le simple cadre ecclésial. On l’oublie beaucoup mais il y a eu, dans toutes les luttes des années 60 et 70 , les luttes sociales, et même LGBT des années 60-70, un fort mouvement chrétien très structurant en soutien.

P.P: Il y a de nouveaux profils, de nouvelles personnes qui n’étaient pas là avant dans le christianisme. Il y a des gens issus de l’immigration, des personnes LGBT, des gens qui étaient athées ou issus de milieux anticléricaux. Qu’on se serve d’outils historiques pour renouveler la pensée chrétienne et sociale, c’est vrai. Mais il y a aussi l’inédit de la situation. C’est ce qui fait que ce n’est pas un truc réchauffé des années 1950, trois minutes au micro-ondes en mode décongélation. Il y a vraiment un truc complètement nouveau. Ce journal est aussi celui des gens qui débarquent.

Comment votre média compte se positionner sur des sujets comme la cause LGBT ?

T.M.: On est un magazine qui est fait par des journalistes pigistes, avec des enquêtes, des témoignages, du terrain. On n’est pas une revue intellectuelle qui va demander à faire évoluer tel point du catéchisme. C’est important parce qu’il y a une tradition d’une presse catholique qui est extrêmement liée aux questions institutionnelles. Nous sommes une génération pour qui l’avis d’une institution, sur tel ou tel point précis, ne compte pas tellement. Les jeunes veulent suivre Jésus et son exemple, c’est tout. Étant donné qu’on veut réussir à parler au-delà des catholiques, on ne va pas écrire en permanence sur l’institution catholique concernant tel ou tel point. C’est important parce que c’est une autre proposition, un autre type de public auquel on s’adresse. Notre parti pris, c’est celui des personnes qui sont exclues. Et de manière complètement chrétienne, c’est-à-dire dans l’accueil, l’écoute, de laisser la place, de donner la parole, et de défendre. Je pense qu’il y a un point précis sur lequel j’aimerais qu’on travaille. C’est la mémoire et l’héritage du mouvement de la « Manif pour tous ». Ce fut un sursaut de politisation des catholiques en France, avec un inconscient total de toutes les personnes qui ont quitté l’Église à ce moment-là, toutes les blessures que cela a créé. C’est une plaie qui est ouverte, qui n’est pas traitée et dont tout le monde se fiche, alors que c’était il y a 12 ans. C’est un des premiers qu’on doit traiter. Qu’est-ce qu’a été la « Manif pour tous » ? Qu’est-ce que cela a provoqué ? Comment peut-on réparer ça ?

Et sur la pédocriminalité impliquant des ecclésiastiques par exemple?

P.P.: On est une génération très marquée par des révélations en chaîne. Une génération qui s’interroge sur l’existence d’une institution qui permet qu’autant de crimes soient commis. Forcément, c’est un sujet qu’on veut traiter. Après, on va essayer de trouver des formes nouvelles, de faire des enquêtes qui ne sont pas sorties ailleurs, sur des aspects précis de ces phénomènes, pour participer à ce travail de vérité.

Quel regard « Le Cri » envisage de porter sur le pape Léon XIV, et le Vatican en général?

T.M: C’est toujours très compliqué pour un catholique qui se sent à gauche de parler du pape. D’un côté, on se dit: « Pourquoi ce truc-là existe? » Et en même temps, on a été très marqué par le précédent qui, par beaucoup de moyens, nous a permis d’assumer ce qu’on est. Il a été un allié providentiel.

Le nouveau pape, c’est très dur d’en dire quelque chose parce que lui-même ne dit rien. Son profil est plutôt convaincant pour ceux qui avaient peur d’un profil conservateur. On est plutôt face à un profil ouvert, très clair sur le trumpisme aux États-Unis. Mais entre le jour de son élection et aujourd’hui, on n’en a pas appris davantage sur lui. On attend de voir.

P.P: Ce n’est pas le Vatican qui va changer l’Évangile ! On fait un journal chrétien pour tous. Ce qui nous intéresse, c’est ce que va produire le Vatican. Est-ce que ce que produit le pape est intéressant pour la foi chrétienne, pour penser le monde actuel ? Il y a un rapport à la parole officielle qu’on essaie d’ajuster à la réalité de la situation. Il y a beaucoup de protestants dans le monde pour qui le pape n’est pas grand-chose. Il y a beaucoup de catholiques pour qui le pape ne compte pas tellement non plus. Bien sûr, il ne faut pas faire comme si l’institution n’existait pas, mais il ne faut pas être obsédé par la parole officielle. Notre travail est de partir de la réalité des gens.

Propos recueillis par Jonathan Baudoin