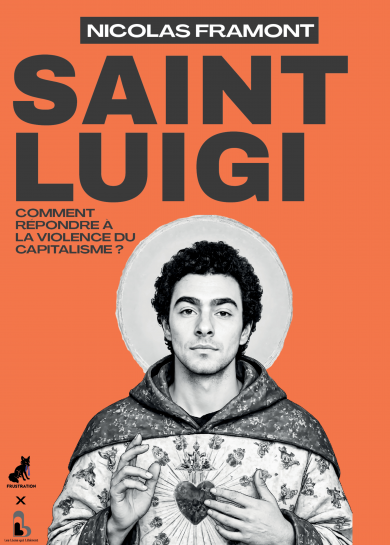

Luigi Mangione est devenu une icône en décembre 2024. Martyr assassin pour toute une génération, et une frange de la population américaine, même si cette idée peut sembler tout à fait dérangeante. Alors que le jeune Américain est accusé d’avoir froidement abattu Brian Thompson, PDG de la première assurance privée des Etats-Unis, son acte est devenu le symbole d’une forme de résistance à une violence capitaliste, exercée et acceptée partout. Le système de santé américain est tel qu’il peut mettre en faillite presque n’importe quel citoyen des États-Unis, alors que UnitedHealthcare a réalisé plus de 16 milliards de dollars de bénéfices en 2024. Les milliards d’euros de l’indécence, de la violence d’une classe sociale, elle aussi prête à tout, pour conserver ses privilèges. Nicolas Framont, rédacteur en chef de « Frustration », vient de connaître un succès d’édition avec Saint Luigi aux éditions Les Liens qui Libèrent, en partant de cette affaire spectaculaire pour poser la question de la violence en politique. Face à la violence capitaliste, faut-il hausser le ton? Jusqu’à quel point et à quel prix? QG lui donne la parole

QG : L’affaire Luigi Mangione est devenue un symbole en exposant la violence du système de santé américain et de ses dirigeants. Qu’est-ce que le meurtre de Brian Thompson a produit ?

Nicolas Framont : Le livre part de cet événement. Au départ, on pensait qu’il s’agissait d’un assassinat politique, au mode d’action généralement très impopulaire. Mais dès le lendemain, on s’est rendu compte que les réactions étaient autres. Rapidement, le PDG assassiné a été largement moqué sur les réseaux sociaux, et des sondages aux États-Unis montraient que beaucoup de gens soutenaient le geste de son assassin. C’était totalement inattendu. On s’aperçoit ainsi que la violence du système de santé privé américain est telle qu’une attaque meurtrière contre ce système peut être perçue comme socialement acceptable. On a même vu apparaître beaucoup plus d’expressions de sympathie envers l’assassin – puis envers le suspect déclaré, Luigi Mangione – qu’envers la victime PDG.

En creusant, on découvre que UnitedHealthcare, l’entreprise dirigée par Brian Thompson, n’est pas une entreprise comme les autres : c’est la première assurance privée du pays. Elle avait augmenté son taux de refus de soins de 10 à 30 %. L’assassinat a alors déclenché une vague de témoignages sur les réseaux sociaux, surtout sur X (ex-Twitter), de citoyens racontant les factures astronomiques qu’ils avaient reçues lors du décès d’un proche ou après un accident. Cela a eu deux effets : une libération massive de la parole et une remise en cause directe des entreprises concernées. Les journalistes ont commencé à enquêter sur les pratiques de UnitedHealthcare et de ses concurrents, révélant de nombreuses informations.

Dans les mois qui ont suivi, l’entreprise elle-même a infléchi sa politique de refus de soins. L’acte a donc eu des effets réels et plutôt positifs, même s’il n’a pas tout révolutionné ni inspiré de nouveaux modèles en masse. Et il ne faut pas oublier que le suspect risque la peine de mort : on ne peut pas dire que les conséquences soient uniquement positives. Mais elles ont toutefois été très étonnantes, compte tenu de la violence de l’acte. Peut-être que nous avons franchi un cap dans la détestation du capitalisme : on n’est plus dans l’idée d’un système injuste mais qui produit des choses positives ; désormais, il est perçu comme un système injuste qui produit surtout des effets négatifs.

QG : Luigi Mangione n’est pas un militant anarchiste ou marxiste. Il est même plutôt issu d’une classe privilégiée. Sa « normalité » politique a-t-elle permis de construire un mythe autour de sa personne ?

Le fait que cet acte ait été salué est étonnant, mais Luigi Mangione n’est pas une anomalie sociologique : dans l’histoire des deux derniers siècles, de nombreuses figures révolutionnaires venaient de la moyenne ou de la grande bourgeoisie, donc ce n’est pas totalement inattendu. Le système de santé américain touche tout le monde, sauf les ultra-riches, et chaque citoyen court le risque de la faillite à cause de lui. Au départ, on a beaucoup dit que Luigi Mangione s’était vengé des sévices qu’il aurait subis, notamment à cause de problèmes de dos. Cette version a été démentie, mais elle a servi à donner un motif ultra-personnel et à dépolitiser son acte présumé.

Il reste un personnage mystérieux, tout en incarnant une forme de banalité : même avec un parcours parfaitement tracé dans la société capitaliste, on peut la détester, prouvant qu’il existe bien une détestation du capitalisme. Luigi Mangione coche d’ailleurs des cases fréquentes chez les personnages qui suscitent de la sympathie : être à la fois exceptionnel et normal, ou exceptionnel dans sa normalité. Il incarne une fausse normalité, celle du white dude américain que l’on voit dans les séries : plus musclé que la moyenne, avec des dents plus blanches, plus beau, plus aisé, mais malgré tout familier. Et c’est justement son caractère politiquement insaisissable qui explique sa popularité : beaucoup peuvent s’y identifier. Il n’est pas marqué idéologiquement, ne se revendique d’aucun symbole clivant, peut tenir des propos conservateurs comme des propos très anticapitalistes.

L’analyse de ses réseaux sociaux montre qu’il a pu dire que le wokisme était un problème, tout en tenant un discours radical contre le capitalisme. Ce côté fluctuant le rapproche de la plupart des gens. S’il avait été un militant d’extrême gauche ou d’extrême droite, avec ses symboles et ses auteurs, il aurait braqué une partie de l’opinion en apparaissant comme un idéologue. Il est plus facile de s’identifier à quelqu’un de normal, exaspéré, et peut-être aussi à quelqu’un de blanc, aisé et valide.

QG : En France, les militants de la guerre sociale macroniste, à l’Assemblée nationale ou dans les ministères, sont tous issus de la bourgeoisie. Comment s’étonner qu’ils se battent contre ceux du peuple ?

Je pense qu’il n’y a rien d’étonnant là-dedans, et il faudrait arrêter de l’être. Quand les représentants d’une nation appartiennent à la moyenne ou grande bourgeoisie, quand un gouvernement est composé d’ultra-riches, il n’est pas surprenant que leurs intérêts et leurs idéologies correspondent à leur classe sociale. Il faut donc cesser de s’en offusquer en permanence, car cela fait perdre un temps précieux. La véritable anomalie réside dans notre système institutionnel, qui entretient l’illusion que l’appartenance de classe ne joue aucun rôle dans les décisions politiques, comme si ces responsables étaient des esprits désincarnés, planant au-dessus de la réalité matérielle sans en être les produits.

Pour eux, sabrer le budget de la Sécurité sociale est une bonne chose, car ils ne subissent pas les conséquences de ces décisions : ils ne laissent pas leurs parents dans des EHPAD publics sous-financés, ne passent pas des heures aux urgences d’hôpitaux délabrés à se demander si leurs proches vont s’en sortir, ne font pas deux heures de route pour consulter un dermatologue. On dit souvent qu’ils sont “hors-sol”, qu’ils sont “déconnectés”, mais il faudrait aussi en finir avec ces expressions : ils ne sont pas hors-sol, ils sont sur un autre sol. Celui de la bourgeoisie française, qui vit dans certains quartiers, avec un certain niveau de vie, reliée par des dîners, des clubs, des salles de sport. Ils ont le sentiment d’être dans la réalité, mais c’est celle de leur classe, pas celle de la majorité des gens.

QG: Selon vous, la Sécurité sociale est une anomalie pour la bourgeoisie. L’objectif est de la réduire à néant ?

La Sécurité sociale n’est pas soumise au privé : elle ne rémunère aucun actionnaire et remplit une fonction de redistribution de la richesse pour le bien collectif. Elle est assurantielle, selon le principe “de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins”, ce qui est l’exact inverse de la logique capitaliste. Les capitalistes et les bourgeois cherchent à étendre le domaine du marché.

Si le système de santé public est réduit à néant, un immense marché s’ouvrira pour un modèle déjà en place, sous une forme embryonnaire, avec les complémentaires santé, et permettra de générer des profits colossaux, à la manière d’un UnitedHealthcare à la française. Dans le secteur hospitalier également des groupes et des cliniques privées sont déjà prêts à proposer leurs modèles low cost en alternative ou en remplacement de l’hôpital public. Un tel marché serait immense, mais il serait aussi cruel et inégalitaire, et produirait des milliards de profits, comme aux États-Unis. Le capitalisme ne survit qu’en ouvrant de nouveaux marchés : la destruction de la Sécurité sociale est donc une condition de sa prospérité, voire de sa survie, d’autant que le contexte économique reste morose. Ce serait une véritable aubaine pour lui.

Et c’est précisément le projet d’Emmanuel Macron : il a beaucoup œuvré pour réduire le périmètre de la Sécurité sociale et en diminuer la qualité. Résultat : nous sommes globalement moins bien assurés, et nous sommes de plus en plus contraints de nous tourner vers des dispositifs privés.

QG : Fabien Gay, sénateur du PCF, a dévoilé un rapport inédit dévoilant que l’aide aux entreprises s’élevait à 211 milliards d’euros pour l’État. Qu’en pensez-vous ?

Les aides aux entreprises représentent aujourd’hui un quart du budget de l’État, mais le débat public a toujours été présenté sans jamais mentionner cette proportion. C’est un énorme mensonge : le discours politique insiste sur la nécessité de réduire les dépenses publiques, sans jamais dire qu’un quart du budget est consacré à ces aides. Le monde médiatique et politique préfère évoquer le coût des malades de longue durée ou de ceux qui prennent des arrêts prolongés, alors qu’ils ont peut-être un cancer, plutôt que de parler des milliards envoyés aux grands groupes, souvent sans aucune contrepartie et sans aucune transparence. C’est délirant et révélateur du niveau de tromperie dans le débat économique. Le fait que cette information capitale ait été masquée pendant si longtemps a faussé le débat depuis le départ.

QG : Il y a aussi un débat idéologique qui s’ouvre avec cette révélation ?

Oui, il y a également un aspect idéologique important. Le capitalisme, tel qu’il est justifié, repose sur l’idée que les individus se prennent en main, soient autonomes et produisent la richesse par eux-mêmes, tandis que l’État ne serait là que pour les assistés. Or, le fait de savoir que ces 211 milliards d’aides existent montre qu’il y a un véritable État-providence pour les riches et les grandes entreprises. L’idée selon laquelle le capitalisme serait la liberté d’entreprendre est donc complètement fausse. Ce système a toujours été sous perfusion d’argent public, les États intervenant pour le sauver à chaque crise qu’ils ont eux-mêmes contribué à créer.

L’autre donnée importante, et dévoilée par le magazine « Challenges », est que l’augmentation de la fortune est de x 14 en 20 ans du fait de l’injection d’argent public et de monnaie dans l’économie à chaque crise. Les hausses massives des fortunes en 2008 et en 2020 profitent avant tout aux investissements les plus sûrs et donc à ceux qui possèdent déjà du capital. À l’époque, les médias mainstream qualifiaient ces interventions de “soviétiques” ou “de gauche”, alors qu’Emmanuel Macron, avec son “quoi qu’il en coûte”, intervenait pour sauver les entreprises privées et le capitalisme lui-même, incapable de faire face aux moindres aléas. Ce système, prétendument autonome, n’a en réalité aucune résilience : la Sécurité sociale est beaucoup plus stable que le secteur privé.

On savait que le capitalisme n’était pas le plus juste, mais on constate aussi qu’il n’est pas le plus efficace, puisqu’il ne peut survivre sans notre soutien. Enfin, ce débat est souvent réduit à un bruit médiatique, où les experts officiels convoqués à la télévision ne parlent jamais de ces réalités. Ce sont toujours des voix comme Agnès Verdier-Molinié de l’IFRAP, institut patronal, qui répètent que la dépense publique est un “assistanat pour les plus pauvres”. C’est une vérité qu’ils cherchent à masquer, et que nous essayons de mettre en avant sur les canaux indépendants, même si nous n’avons pas encore la force de l’IFRAP pour rendre cette donnée incontournable.

QG : Comment la classe bourgeoise, médiatique et politique, utilise-t-elle la démocratie pour défendre leurs intérêts et limiter l’émergence d’alternatives ?

On s’en est rendu compte en 2024, lors des législatives anticipées. Tout était planifié et préparé et les sondages annonçaient comme vainqueur le Rassemblement National. La bourgeoisie rêvait d’une collaboration entre Emmanuel Macron et le RN, avec un État capable de mener un programme ultralibéral tout en réprimant l’ensemble de la population. Elle imaginait ainsi pouvoir s’assurer un socle de popularité. Tout était prévu, mais les choses ne se sont pas passées comme elle l’avait anticipé, car il y a eu une mobilisation massive de la gauche. Des pressions ont été exercées sur les macronistes pour qu’ils fassent barrage au RN, alors qu’eux-mêmes n’y croyaient pas vraiment.

Finalement, le RN est arrivé troisième et la gauche a remporté les élections. Mais le résultat n’a pas été respecté. Bernard Arnault a personnellement appelé Emmanuel Macron pour lui dire de ne pas suivre la coutume parlementaire selon laquelle le premier groupe choisit le Premier ministre. À la place, ils ont décidé de former un gouvernement minoritaire en s’appuyant sur ce que la Constitution permet. Sinon, l’objectif reste toujours le même: nous donner l’illusion que nous avons un impact, alors qu’en réalité, il est très marginal.

Le cadrage médiatique et la Constitution elle-même empêchent l’émergence d’une alternative crédible et radicale de gauche par les élections. C’est un jeu truqué, qu’on est sûr de perdre. L’exemple du référendum de 2005 est emblématique : le peuple a mal répondu, et depuis, aucun autre référendum n’a été organisé. La bourgeoisie veut choisir ses représentants : elle a ses candidats à droite, qui est son camp naturel, mais elle a aussi ses candidats à gauche. Elle fait tout pour propulser une gauche qui ne soit jamais une véritable alternative.

Aujourd’hui Raphaël Glucksmann, hier François Hollande, et avant lui François Mitterrand : ce dernier, homme issu de la droite, a été propulsé à la tête de la gauche parce qu’il était devenu acceptable. Toute cette classe médiatique et politique fait le casting des présidentielles.

QG : Vous dites que les souffrances des travailleurs, ou des minorités, sont souvent réduites à des chiffres. Alors que celles de la classe dominante sont toujours médiatisées et humanisées…

Par exemple, la manière dont les autorités américaines gèrent l’affaire Luigi Mangione est inquiétante. Le meurtre a eu lieu dans un État qui ne pratique plus la peine de mort, mais l’État fédéral a tout de même décidé de mener un procès, en mobilisant l’accusation de terrorisme — une accusation qui n’est même pas utilisée pour les tueurs de masse aux États-Unis. Cela signifie que la vie d’un PDG vaut davantage que celle d’écoliers tués lors de fusillades liées au port d’armes. On constate donc bien une exception : on ne doit pas tuer les bourgeois, alors que pour d’autres, c’est parfois considéré comme acceptable.

Qu’il s’agisse de réfugiés ou d’ouvriers morts au travail, il existe une véritable hiérarchie des vies. Les réactions de journaux comme Marianne et Libération en témoignent : « Non, on ne peut pas s’en réjouir, car tout meurtre est inacceptable, toute violence est inacceptable ». Pourtant, bien des fois, cette violence est jugée tolérable : celle subie par les Palestiniens de Gaza, par exemple, n’a commencé à être jugée problématique qu’un an après le début des massacres. Le capitalisme tue quotidiennement, et ces morts sont considérées comme acceptables. Cela ne devient inacceptable que lorsque l’ordre établi est menacé.

Le terme « violence » est alors réservé pour qualifier les actions des minorités ou des dominés, jamais pour celles des dominants, qui relèvent toujours, selon les médias, de simples décisions « difficiles » ou « impopulaires ».

QG : Sous-entendez vous à travers ce livre que la violence pourrait être le moyen le plus efficace pour se faire entendre face à une classe dirigeante sourde aux revendications ?

Je vois la violence comme un rapport de force, et c’est ce terme que je préfère employer. Le rapport de force est nécessaire pour amener son interlocuteur à craindre les conséquences d’une opposition ou à comprendre que te contrarier lui fera perdre quelque chose.

Je défends donc une approche fondée sur la conflictualité, qui passe par des atteintes à la production, qu’elles soient intérieures, avec la grève, ou extérieures, avec des blocages. C’est ce qui pousse les adversaires à réfléchir à deux fois. Les actions sans rapport de force, les simples démonstrations de mécontentement, ne fonctionnent que face à des interlocuteurs déjà un peu attentifs ou complaisants. Or, ceux auxquels nous faisons face se moquent d’être détestés : cela ne leur cause aucun tort, au contraire. Ils sont félicités pour leurs décisions impopulaires et finissent souvent dans des conseils d’administration de grands groupes qui profitent de leur politique. Qu’ils soient haïs ou qu’ils fassent du mal n’est pas un problème pour eux.

J’ai d’ailleurs débattu une fois avec Astrid Panosyan-Bouvet, alors députée lors de la réforme des retraites, avant qu’elle ne devienne ministre du Travail. Je lui avais dit que leur politique dégradait la vie des travailleurs et plongeait les gens dans la souffrance. Elle semblait émue et soucieuse. Mais aujourd’hui, elle est ministre, multiplie les arrangements en faveur des entreprises, ne prend aucune mesure pour réduire les accidents du travail. Une nouvelle fois, les ouvriers qui meurent au travail, c’est une réalité que les bourgeois nient, qu’ils ne connaissent pas et dont ils se moquent.

QG : Votre livre commence par évoquer la violence révolutionnaire, et souligner que celle-ci peut déraper et échapper à ceux qui l’initient. Pourquoi cette cette mise en garde initiale ?

Il n’y a pas de limite à l’usage de la violence durant les révolutions : elles instaurent des régimes d’exception justifiés par la révolution elle-même. On peut être contre la peine de mort, mais l’autoriser à titre exceptionnel, être démocrate et suspendre toutes sortes d’élections ou de consultations sous prétexte de guerre ou de crise. Pour nous-mêmes, il ne faut pas non plus déshumaniser l’adversaire ni banaliser des formes de violence qui ont coûté très cher aux révolutions passées, car elles se sont souvent retournées contre les révolutionnaires eux-mêmes.

Dans l’usage massif du tribunal révolutionnaire et de la guillotine pendant la Révolution française — même si l’imaginaire de la guillotine peut être puissant —, il faut rappeler que sont passés sous la lame royalistes, républicains et révolutionnaires les plus radicaux. La banalisation du procès rapide a permis de théoriser que la Terreur pouvait être révolutionnaire, mais dès que l’on commence à théoriser, on ne s’arrête plus. C’est un point de vigilance que j’évoque dans le livre : il me semblait impossible de parler de violence sans évoquer ses effets. Il faut garder une éthique de la violence, qui ne soit guidée que par la recherche du rapport de force et jamais par la violence en soi.

Interview par Thibaut Combe

Nicolas Framont est sociologue, journaliste et fondateur du magazine Frustration. Il est expert auprès des Comités Sociaux et Économiques et a également publié Parasites (2023) et Vous ne détestez pas le lundi, aux éditions Les Liens qui Libèrent

Le problème c’est que nous sommes piégés .La violence est la seule solution pour nous débarrasser de ces mecs .Sauf que que notre société est le résidu d’une société d’abondance avec tous ces travers .A savoir le pacifisme , la dépolitisation , la propriété , etc etc Nous allons y venir , mais c’est encore trop tôt , et les bourgeois sont engagés dans une course a l’armement pour maintenir les peuples sous leur dominations . C’est très criant .Le soutien à israel durant ce génocide ,fait parti de cette volonté d’imposer aux peuples l’idée d’impuissance , même en cas de soulèvement armé . L’europe est aussi un gros problème pour nous émanciper . Lors des épisodes des gilets jaunes des forces de répressions venues d’autres pays ont été en action contre les gilets jaunes .Black waters ou flics européens ? Mais étranger sur . Ils ne feront aucunes tentatives de se défendre si nous sommes armés , alors apprenez à chasser et inscrivez vous aux stands de tir . C’est encore légal ! En suisse les suisses sont respectés par les dirigeants , parce qu’ils sont tous armés !