Depuis une vingtaine d’années s’est développé dans le sillage du mouvement des Indigènes de la République, un nouvel antiracisme issu de la lecture postcoloniale ou désormais dite décoloniale. Si ces deux courants présentent des différences, ils ont en commun d’expliquer le racisme actuel par les permanences d’un imaginaire et d’une culture coloniale qui 60 ans après les décolonisations continueraient d’imprégner la société française et ses institutions. Cette conception repose sur une série de concepts empruntés à une partie de la littérature postcoloniale, comme la « blanchité » et le remplacement de la traditionnelle lutte des classes en une opposition entre « blancs » et « non-blancs, sans qu’on sache très bien dans quelle catégories les juifs ou les métis seraient classés. Sadri Khiari nous explique d’ailleurs qu’être blanc, ce n’est pas avoir la peau blanche mais « jouir de privilèges statutaires garantis par l’Etat ». « On ne reconnaît pas un Juif parce qu’il se déclare Juif mais à sa soif de vouloir se fondre dans la blanchité, de plébisciter son oppresseur et de vouloir incarner les canons de la modernité » écrit Houria Bouteldja, longtemps défendue par une certaine gauche, dans Les Blancs, les juifs et nous.

Pour cet antiracisme dit « politique » disant se distinguer de l’antiracisme dit « moral » de SOS racisme depuis les années 1980, le racisme n’est jamais individuel mais uniquement systémique, produit exclusif d’une société qui n’aurait cessé de fonctionner de façon coloniale. Il se caractérise par un rejet parfois explicite de l’universalisme, vu comme le faux nez du racisme, une essentialisation des cultures, positivement pour les cultures « dominées », négativement pour les cultures « dominantes ».

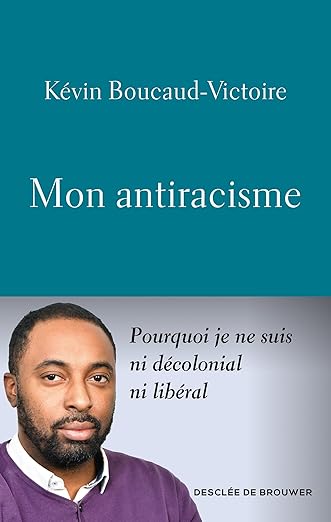

Kévin Boucaud-Victoire montre que ces deux antiracismes qui prétendent s’opposer sont en réalité tous les deux politiques avec des projets certes différents mais qui présentent des caractéristiques communes. Ils partagent l’idée que le racisme actuel s’explique principalement par le passé colonial ou l’histoire lié à l’esclavage, en ignorant les dynamiques économiques et – pourrait-on ajouter – géopolitiques. Ils sont également animés par un même différentialisme culturel leur interdisant de penser simultanément l’ensemble des formes de racisme, la persistance d’un racisme dit structurel dans la société française mais aussi d’un racisme individuel dont les blancs sont loin d’avoir le monopole, qu’il s’agisse de l’antisémitisme, du racisme anti-noir ou du racisme anti-asiatique. Comme disait Pierre Desproges, « J’adhérerai à SOS-racisme quand ils mettront un S à racisme« . La social-démocratie française qui redécouvre aujourd’hui les vertus de l’universalisme a longtemps communié dans la célébration du multiculturalisme, le culte de la diversité et un différentialisme culturel marqué par le « droit à la différence ». Une Rokhaya Diallo, quoique proche des Indigènes de la République, a toujours entretenu des liens étroits avec le Parti Socialiste. Le journaliste cite La diversité contre l’égalité de l’Américain Walter Benn Michaels, qui a bien montré que la diversité avait constitué aux Etats-Unis une manière d’abandonner la question sociale et l’idée d’égalité. C’est souvent l’occasion pour une petite bourgeoisie « non-blanche » de se placer du côté des dominés en faisant oublier ses privilèges de classe.

Une critique sévère a été portée contre la logique identitaire qui sous-tend cette approche par les sœurs Barbara J. Fields et Karen E. Field dans Racecraft ou l’esprit de l’inégalité aux Etats-Unis (Agone, 2021) : « Ceux qui créent et recréent la race aujourd’hui, ce ne sont pas seulement la foule qui tue un jeune afro-américain dans une rue de Brooklyn ou ceux qui rejoignent le Klan ou l’ordre blanc. […] Ce sont ces hommes “de gauche” et ces universitaires “progressistes” qui vont développer leur propre version de la race, dans laquelle les schibboleths [signes de reconnaissance verbal] neutres, “différence” et “diversité” remplacent des mots comme “esclavage”, “injustice”, “oppression” et “exploitation” et qui veulent nous faire oublier, ce faisant, que l’histoire de ces mots est tout sauf neutre ».

Retour à 2005

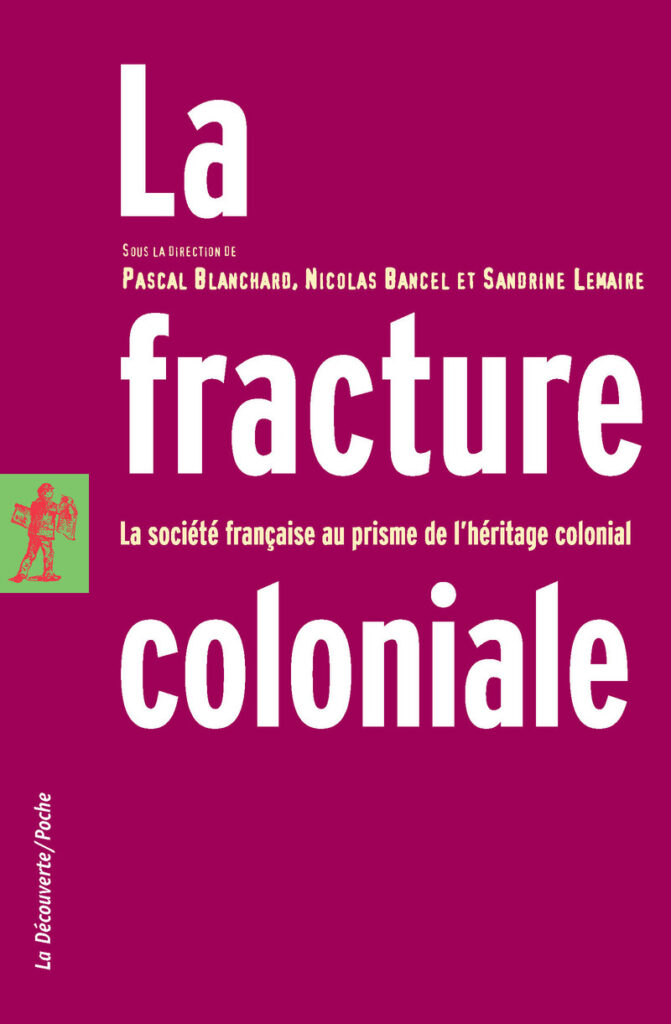

S’appuyant sur Florian Gulli, auteur de L’antiracisme trahi, défense de l’universel (PUF, 2022), Kévin Boucaud-Victoire fait remonter l’obsession identitaire du PIR aux idées de Stokely Carmichael dans Black power, Pour une politique de libération aux Etats-Unis (1967). On peut toutefois se demander si ce livre qui n’a été traduit qu’à la fin des années 2000 a vraiment joué un rôle si décisif, dans le contexte français, tout comme la thèse de Colette Guillaumin, paru sous le titre l’Idéologie raciste en 1972 dans l’indifférence générale, à une époque encore dominée par les questions de classe. Gérard Noiriel et Stéphane Beaud ont retracé dans Race et sciences sociales (Agone, 2021) la manière dont la catégorie de « race » s’était posée dans les sciences sociales et avait été utilisée depuis le XIXe siècle. En revanche, dès les années 1990, tout un courant français de recherches postcoloniales s’est structuré autour de l’ACHAC, incarné par Pascal Blanchard, Françoise Vergés, Nicolas Bancel ou Sandrine Lemaire et joué un rôle essentiel dans l’importation de ces approches.

Quand éclatent les émeutes de banlieues en 2005, ils développent une analyse en termes de « fracture coloniale », légitimant l’Appel des Indigènes de la République lancé la même année soutenant que la France reste un Etat colonial et que la décolonisation de la République reste à l’ordre du jour ; une thèse rejetée par l’écrasante majorité des historiens spécialistes de la colonisation et en particulier des cultures impériales. Pascal Blanchard qui reprochera en 2018 à Rokhaya Diallo sa proximité avec les Indigènes de la République écrivait treize ans plus tôt que l’appel des Indigènes avait le mérite de pointer « fût-ce sur un mode provocateur, que la « culture coloniale » est toujours à l’œuvre en France aujourd’hui. Une évidence que beaucoup se refusent à reconnaître. […] Au-delà des outrances verbales et des impasses de leur texte, notamment en reprenant la posture coloniale de l' »indigène », il faut entendre ce que veulent nous dire d’essentiel ces « indigènes de la République » : la société française, encore aujourd’hui, est traversée de part en part par les effets de la colonisation, d’autant plus pernicieux et puissants qu’ils sont niés. »

Dans Mémoires d’empire. La controverse autour du fait colonial, l’historien Romain Bertrand est revenu sur l’ensemble de cette séquence fortement marquée par les débats autour de l’héritage colonial et sa politisation, en rappelant que même la Ligue Communiste Révolutionnaire de l’époque (ancêtre du NPA) s’opposait fortement ce qu’elle percevait comme une ethnicisation de la question sociale. Ayant vécu une partie de mon adolescence en Martinique entre 2003 et 2007, j’ai pu expérimenter moi-même le poids de ce contexte marqué fortement par la guerre des mémoires, de l’affaire Pétré Grenouilleau sur le passé négrier, faisant suite à la loi Taubira, à la proposition de loi – jamais adoptée – sur le rôle « positif » de la colonisation – initialement pensé pour la colonisation du XIXe siècle en Afrique du Nord mais ayant suscité de fortes réactions aux Antilles – sans même parler de l’affaire Dieudonné.

Les chercheurs de l’ACHAC, tenus à l’écart de l’Université française, développeront un intense lobbying dans la société, notamment dans les quartiers, en nouant des contacts privilégiés avec les associations, les enseignants, les écrivains, les artistes, les réalisateurs pour diffuser leurs approches, à coup de livres, de documentaires, de films, d’images choc ou d’expositions dans les musées. Si ce business postcolonial et ses effets pervers sur la transmission du passé colonial ont été largement critiqués, ils ont contribué à installer dans les esprits l’idée de continuum colonial. « Viendra bientôt le temps de mesurer les dégâts« . La dernière phrase de la recension que Jean Birnbaum consacre en 2006 à Mémoire d’empires de Romain Bertrand résonne de façon particulière vingt-ans plus tard.

Pourtant, la perpétuation de cette culture coloniale qui aurait imprégné la société bien au-delà des élites du lobby colonial, à l’époque jusqu’à aujourd’hui est souvent postulée mais rarement démontrée, faute de s’intéresser à la réception de la propagande. La manière dont les sociétés s’approprient ou pas les discours, les images, les manuels d’histoire de la Troisième République sur la mission civilisatrice, voire y résistent, restent un angle mort des études postcoloniales. L’historienne Emmanuelle Sibeud a par ailleurs récemment montré le caractère européocentré de la notion de racisme colonial qui tend à réduire les imaginaires racistes à leur seule vision occidentale, là où il faudrait penser ensemble racisme et antiracisme, aussi bien du point de vue du colonisateur que des colonisés. Un autre travers est la déshistoricisation du fait colonial, l’absence de périodisation, de rupture dans le passage du moment colonial au moment post-colonial et la non prise en compte de la diversité des contextes coloniaux.

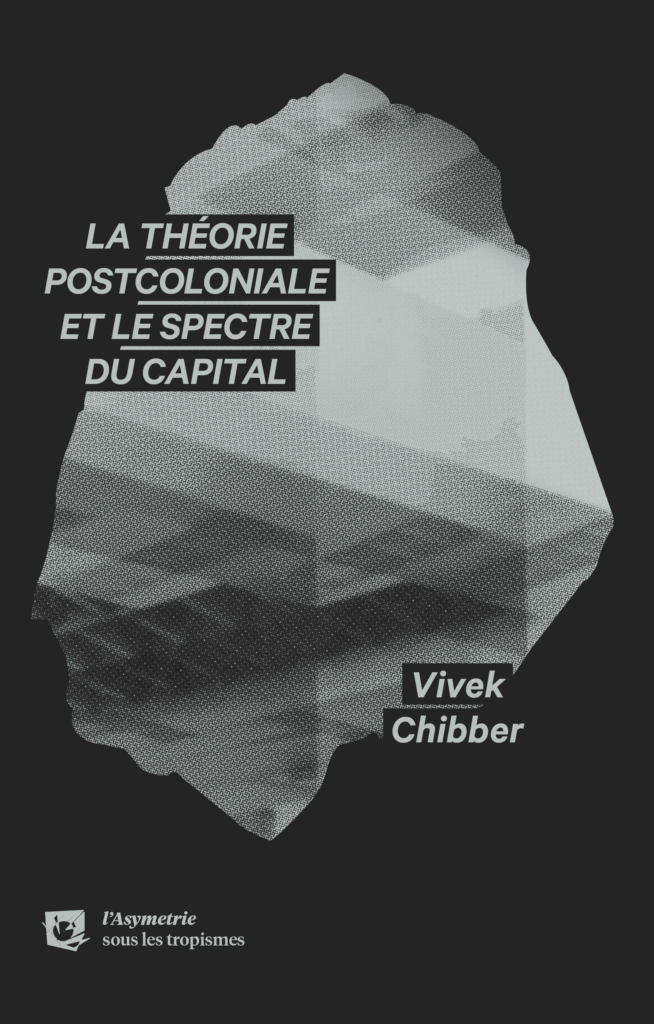

Les postcolonial studies sont également accusées d’avoir une vision figée de l’Occident pratiquant un « orientalisme à rebours », pour reprendre la belle formule du philosophe syrien Sadiq Jalal al-Azm, et de tenir pour négligeable l’aspiration des peuples à la modernisation. Le maintien des dominés dans leurs différences culturelles, contribuerait à renforcer les inégalités plutôt que de les combattre. Enfin, ces études se bornent à une mise en cause strictement culturelle de la domination coloniale, omettant l’analyse matérialiste critique du capitalisme, un reproche qui court de Benita Parry à Vivek Chibber. Si la critique de Jean-François Bayart développée dans Etudes coloniales, un carnaval académique reprise dans Mon antiracisme s’en prend surtout à ce courant français des études postcoloniales incarné par Bancel et Blanchard, le débat a son équivalent en Inde et dans le monde anglo-saxon.

Qui a inventé le racisme ?

Une autre question concerne l’origine du racisme et son caractère universel. D’un côté, on se place sous le patronage d’Albert Memmi affirmant que « toutes les ethnies fournissent leur contingent de racistes« , de l’autre, on en reste à l’idée que le racisme aurait été inventé par les Européens au XVe siècle avec la conquête des Amériques. Mais quid des processus de racialisation attestés ailleurs ou d’un témoignage comme celui de l’historien arabe Said al-Andalusi affirmant au XIe siècle : « Aussi la finesse de leur esprit, la perspicacité de leur intelligence sont-elles nulles, l’ignorance et l’indolence dominantes, l’absence de jugement et la grossièreté générales chez eux. Tels sont les Slaves, les Bulgares et les peuples voisins ». Même chose pour un penseur persan comme Nasir al Din Tusi affirmant au XIIIe siècle que les Noirs diffèrent des animaux uniquement en ce que « leurs deux mains sont levées au-dessus du sol », « qu’un singe apprend plus facilement qu’un noir et qu’il est plus intelligent », à Ibn Khaldoum expliquant au XIVe siècle que « les nations nègres sont en règle générale dociles à l’esclavage, parce qu’ils ont peu de ce qui est essentiellement humain et possèdent des attributs tout à fait voisins de ceux d’animaux stupides ». On pourrait multiplier les exemples. La traite arabe a d’ailleurs été caractérisée par la castration généralisée des noirs, ce qui a pu amener l’anthropologue franco-sénégalais Tidiane N’Diaye à parler de génocide à son sujet.

Que l’on repense au génocide des tutsis au Rwanda – quand bien même l’ethnicisation a été exacerbée par la colonisation belge – , au racisme anti-vietnamien des Khmers Rouge, à l’ethnicisme japonais, au suprémacisme hindou ou au racisme antinoir en Inde, qui préexistait au système colonial, tous ces exemples font hélas la démonstration que l’ethnicisme et le racisme ne sont pas une invention européenne, sans avoir forcément atteint le niveau de théorisation pris par le racisme dit scientifique et biologique en Europe à partir du milieu du XIXe siècle. Dans la mesure où ces ethnicismes ont circulé, ont été appropriés et pratiqué par des sociétés de toutes les couleurs, la question de l’invention du racisme, n’est-elle pas aussi secondaire que celle de l’invention de la démocratie ?

Du racisme à l’identitarisme

Kévin Boucaud-Victoire souligne, à la suite des travaux de Vincent Tiberj, que le racisme biologique a considérablement reculé dans la population française, remplacé par une ethnophobie, une crispation sur les différences culturelles. À partir des années 1970, la mutation du capitalisme vers le néolibéralisme s’accompagne d’une liquéfaction de la société, analysée par Zygmunt Bauman, marquée par la fragilité des liens, un changement perpétuel, le déracinement généralisé, la crise de l’engagement et le souci du bien commun. On peut ajouter à ce contexte la crise du catholicisme, du Parti communiste, qui seront suivis par la désindustrialisation, s’accompagnant d’une remise en cause plus générale du marxisme et de l’idée de Nation. On passe de l’Etat républicain laïc et intégrateur à un Etat-libéral communautaire, axé sur le multiculturalisme et la promotion des cultures d’origine. C’est l’entrée dans ce nouveau monde d’agitation qui génère une insécurité culturelle ouvrant la voie – la nature ayant horreur du vide – à la mutation du racisme en identitarisme. « L’éclatement des structures traditionnelles d’autorité sociales affectives précédentes – historiquement la nation et la classe – rend l’attachement ethnique plus saillant » souligne le sociologue américain Daniel Bell. La période coïncide d’ailleurs avec une multiplication de croyances de substitution fixées sur la race, la religion – notamment à la suite de la révolution islamique de 1979 en Iran – , le régionalisme, la préférence sexuelle, sans oublier, à partir des années 1980, le nationalisme régressif du Front National, comme l’avait pointé Emmanuel Todd dans L’Illusion économique. On pourrait ajouter à ce tableau le virage d’une partie des juifs français, du franco-judaïsme vers le sionisme.

Le développement d’une forme de ghettoïsation dans les banlieues françaises, d’une intégration inachevée et d’un renforcement du communautarisme – pose la question de savoir à quoi s’intégrer quand un président de la République explique en 2017 qu’ « il n’y a pas de culture française« . Le journaliste met en évidence la manière dont la petite délinquance constitue un mode de socialisation dans les ghettos, devant la frustration exercée par une société de consommation et d’une culture mondialisée dont le cœur des métropoles constituent la vitrine. Un phénomène qui s’accompagne d’une américanisation des représentations, de plus en plus racialisées, notamment la « blaxploitation » dans le cinéma ou par les séries américaines conduisant à une identification des cités françaises aux ghettos américains. De façon plus générale, les immigrés reprennent dans les pays d’accueil des marqueurs culturels de leur pays d’origine, brandis comme des signes identitaires, s’inscrivant dans un phénomène d’aplatissement du monde et de déculturation mondiale analysé par Olivier Roy.

Mon antiracisme, qui est sans doute l’essai le plus personnel de Kévin Boucaud-Victoire, a le mérite de mêler réflexion et autobiographie, en évoquant ses propres évolutions sur la question du racisme et de l’antiracisme. En rappelant notamment la tentation communautaire qui a pu être la sienne à l’adolescence ou des préjugés – cette tendance à ne voir les blancs que comme des petits bourgeois et toutes les minorités raciales, comme des pauvres – vis-à-vis desquels il a pris par la suite ses distances. Le journaliste parle très justement en France d’un multiculturalisme sans communauté stable, tout en rappelant à travers le partage d’expériences communes entre blancs et non-blancs en cité, le primat de la dimension sociale.

La lutte des classes, plutôt que la guerre des identités

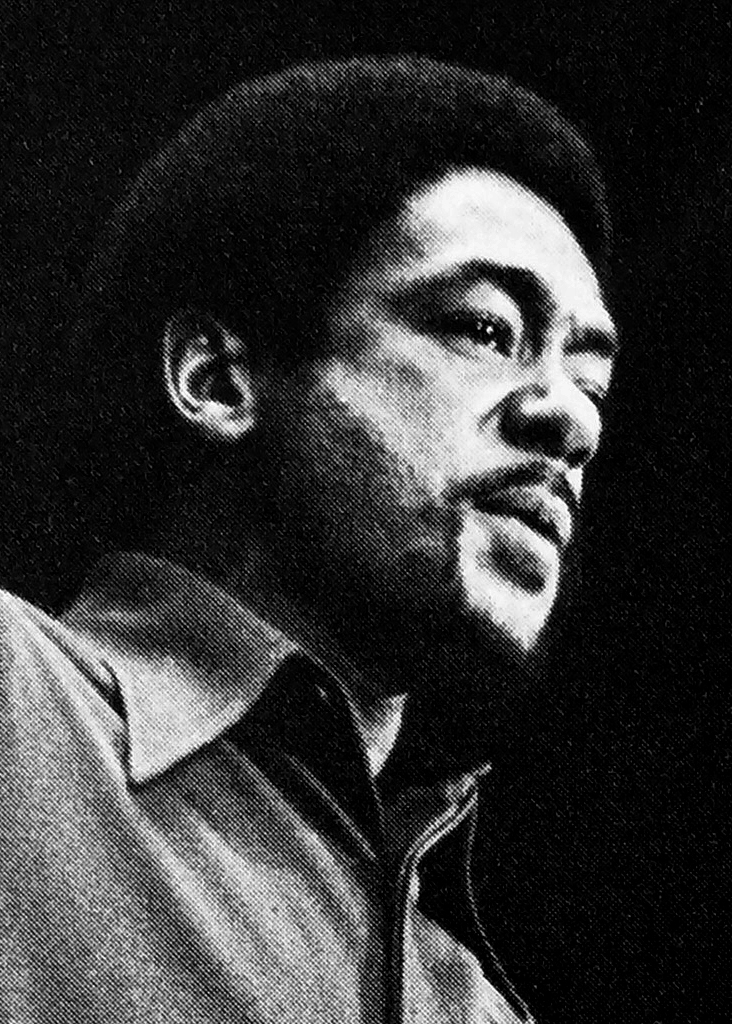

Tout au long du livre, Kévin Boucaud Victoire mobilise la littérature anticoloniale, postcoloniale et marxiste rappelant que, de CLR James à Frantz Fanon, en passant par Martin Luther King, des penseurs ont su concilier antiracisme et lutte des classes, dans une perspective universaliste. « Nous ne combattons pas le racisme par le racisme. Nous combattons le racisme par la solidarité. Nous ne combattons pas le capitalisme exploiteur par le capitalisme noir. Nous combattons le capitalisme par le socialisme », affirme en 1972 Bobby Seale, fondateur du Black Panther Party dont la citation figure en exergue du livre. Le journaliste rappelle les critiques marxistes de l’obsession de la race aux Etats-Unis, de Cédric Johnson à Adolph Reed Jr, de Toure Reed à Bhaskar Sunkara – souvent le fait d’auteurs ou autrices noirs – mais qui ont été largement invisibilisés en France. Il souligne également l’impasse de concepts comme le « capitalisme racial » ou l’intersectionnalité, laquelle propose une vision de la société uniquement structurée par des dominations identitaires.

Par ce retour au social, Kévin Boucaud Victoire n’écarte pas la question du racisme en rappelant des faits caractérisés dont il a été lui-même victime, les contrôles au faciès, la persistance de discriminations à l’embauche, au logement, les exactions policières, à l’image de Michel Zecler, ce producteur de musique tabassé par des policiers en 2020, tout en rappelant que celles-ci s’inscrivent dans le cadre de « difficultés de l’Etat à gérer les classes populaires urbaines dans des villes qui implosent« . Il rappelle toutefois que le racisme en France n’est pas comparable à ce que l’on peut trouver aux Etats-Unis et que l’Hexagone constituait dans les années 1990, malgré l’existence du Front National, le pays développé où le taux de mariages mixtes était le plus élevé. Des études sociologiques soulignent par ailleurs que le premier critère de contrôle au faciès est le look avec les tenus vestimentaires alimentant le stéréotype du « jeune de banlieue », plus qu’à l’origine ou la couleur de peau en tant que telles, le journaliste de Marianne concédant lui-même qu’il a fait l’objet de moins de contrôle quand il a changé de style vestimentaire. Le concept de « racisme institutionnel », utilisé de façon rigoureuse, pourrait permettre de mesurer des discriminations en les combinant à d’autres variables (sexe, milieu social, âge, géographie…) sans tomber dans un réductionnisme racial consistant à expliquer toute injustice par le critère racial.

C’est plutôt par un retour à la lutte des classes que l’on sortira des conflits raciaux et identitaires. C’est d’ailleurs la manière dont la gauche a lutté contre le racisme tout au long du XXe siècle, par l’intégration des immigrés au monde du travail, aux syndicats, aux mouvements sociaux et par la solidarité de classe, dans une démarche universaliste. Les catégories populaires étant surreprésentées parmi les non-blancs, la lutte pour la justice sociale serait bénéfique à tous, quelle que soit l’origine ou la couleur de peau. La lutte des classes permet d’éviter que les autres luttes, comme le féminisme ou l’antiracisme, soient captées par des classes supérieures et se muent en combat libéral, sans amélioration pour le plus grand nombre. Cela implique d’abandonner un concept comme celui de privilège blanc qui constitue une violence symbolique envers les classes populaires blanches, surtout quand il est brandi par des classes supérieures à fort capital culturel et économique, ayant des postes à l’université, accès au monde de l’édition, de l’art et aux médias. De même que s’efforcer de nier qu’un blanc puisse aussi être victime de racisme revient à faire un cadeau à l’extrême droite, comme le rappelaient en substance Bora Yilmaz et Florian Gulli dans l’Humanité.

Plutôt que de disserter sur le vivre-ensemble, cela implique de faire-ensemble. « C’est en réalisant de grandes comme de petites choses que les personnes peuvent s’accepter comme semblables. Cela peut être au travail comme dans les luttes sociales ; voire autour de la crise écologique », écrit Kévin Boucaud-Victoire.

Une nation post-raciale et laïque

Dans une période marquée par le retour des nations, parallèlement à la lutte des classes on aurait envie d’ajouter une réappropriation de l’idée de Nation, conçue comme le cadre de la lutte des classes rendant possible la solidarité et l’organisation politique des dominés, l’hypothèse de classes en lutte hors de toute collectivité nationale englobante étant une abstraction dépourvue de sens. La nation, comme condition d’un internationalisme privilégiant la coopération aux logiques de domination pour résister aux impérialismes. Au même titre que le journaliste nous invite à penser un universalisme concret – «L’universel, c’est le local moins les murs » écrit l’écrivain portugais Miguel Torga – on serait tenté de retrouver la perspective jauressienne selon laquelle, «Un peu d’internationalisme éloigne de la patrie ; beaucoup d’internationalisme y ramène ».

La question de la laïcité, qui constitue un point de crispation évident bien au-delà de la question du terrorisme islamiste qui a marqué ces dix dernières années, devra aussi être affrontée, tant elle semble, à force d’instrumentalisations, être devenue incomprise et synonyme de guerre contre les minorités religieuses pour une bonne partie de la jeunesse . Ce n’est bien évidemment pas l’objet du livre mais autant de question à affronter pour bâtir une société libre égale, décente et post-raciale que l’auteur appelle de ses vœux. Vaste programme.

Romain Masson