Un épisode lamentable comme le sauvetage du gouvernement Lecornu par le Parti Socialiste jette le discrédit sur toute la gauche auprès de l’électorat. Mais il y a pire: l’absence de convictions sur des sujets fondamentaux comme la question européenne, estime Aurélien Bernier, journaliste et essayiste, auteur de Que faire de l’Union européenne ? (éditions de l’Atelier, 2025). La gauche ne veut pas assumer cette fracture interne, qui fut pourtant extrêmement visible lors du référendum sur le Traité constitutionnel européen du 29 mai 2005, entre une social-démocratie, porteuse du « oui », et une gauche du « non », largement majoritaire au sein de la population. Interview par Jonathan Baudoin

Quel regard portez-vous sur la crise politique en France depuis l’été 2024 ?

Cette crise est évidemment pitoyable, et elle confirme à quel point la politique française est dans l’impasse. Le modèle néolibéral est à bout de souffle, rejeté par une grande majorité de la population. Les partis qui le soutiennent sont à des niveaux historiquement bas : les Républicains et les macronistes, mais également la social-démocratie (PS et EELV) qui ne porte aucun projet de changement structurel. Mais le pire est que la vraie gauche, qui prétend lutter contre le néolibéralisme, ne s’en donne pas les moyens en évacuant des questions centrales, comme celles du rapport à l’Union Européenne ou de l’affrontement avec les forces de l’argent. Reste le RN, qui prospère en dissimulant (mal) ses orientations pro-patronat derrière son discours sécuritaire. Actuellement, le progressisme n’a donc plus de débouché politique crédible. C’est ce qui rend la crise aussi grave.

Comment analysez-vous la tactique optée par le Parti Socialiste à l’égard du gouvernement Lecornu?

Comme d’habitude, le Parti socialiste a fait le choix de secourir l’ordre néolibéral en place, ce qui ne devrait surprendre personne. Mais ce qui est dramatique, c’est que cette force politique agonisante jette le discrédit sur la gauche. C’est une sorte de syndrome de Stockholm : la gauche crève de ses alliances avec la social-démocratie, mais presque toutes ses composantes continuent à prôner l’union, comme s’il s’agissait du Graal. Et LFI a beau dire aujourd’hui « plus jamais PS », cela ne fait pas oublier la Nupes et le NFP (Nouveau Front populaire) qu’elle défendait il y a seulement quelques mois. S’il doit y avoir des alliances, elles ne peuvent plus se faire sur la base d’une étiquette « de gauche » attribuée par le ministère de l’Intérieur sur la base d’une histoire plus ou moins révolue. Elles n’auront de sens qu’en réponse à des questions concrètes : qui est pour le contrôle des capitaux? qui est pour une renationalisation de l’énergie, du transport ferroviaire, de la santé? qui est prêt à rompre avec l’Union Européenne pour y parvenir? De cette façon, nous pourrons redéfinir ce qu’est vraiment la gauche. Et il deviendra clair que la social-démocratie n’y a pas sa place.

Est-ce que la gauche française est capable de se réapproprier la thématique du protectionnisme ou reste-t-elle dans un blocage intellectuel total sur ce point?

Il y a un blocage intellectuel évident. Avec la crise de 2007-2008 et ses conséquences, le protectionnisme est devenu un sujet de débat, y compris à gauche. Mais dans le camp des sociaux-démocrates (socialistes et verts, toujours officiellement classés à gauche même s’ils sont dans une logique d’accompagnement du néolibéralisme) comme au sein de la gauche radicale, on n’envisage le protectionnisme qu’à l’échelle européenne, ce qui non seulement est illusoire mais serait au demeurant inefficace.

Par ailleurs, le protectionnisme est souvent réduit au seul contrôle des marchandises. Or, le contrôle des capitaux est un enjeu au moins aussi important. Mais personne n’en parle, y compris à gauche. On a donc un discours très flou et très insuffisant.

Estimez-vous que c’est une occasion de montrer qu’un protectionnisme de gauche est possible et si tel est le cas, comment le définir, notamment face à la crise climatique?

Ce qui s’est imposé, c’est l’idée de réintégrer dans les prix, grâce à des barrières douanières, des coûts sociaux et environnementaux, pour réduire ou supprimer le dumping. C’est une intention qui est intéressante. Est-ce que cela suffit à définir un protectionnisme de gauche? Je ne pense pas.

Par exemple, les droits de douane n’apportent aucune réponse lorsque l’industrie a été très largement délocalisée. Je pense, par exemple, à l’industrie textile ou à l’ameublement. Ou encore aux panneaux photovoltaïques qui sont, maintenant, importés d’Asie. Tout comme les principes actifs des médicaments.

On voit bien que pour ces secteurs d’activité, la réflexion sur le protectionnisme ne suffit pas. Il faut aussi une réflexion sur la relocalisation. On peut mettre des barrières douanières mais s’il n’y a aucune production en France, on ne fait que renchérir le coût des importations. Sur cette question de la relocalisation, il y a aussi un manque théorique. Pour relocaliser l’économie, il ne faut pas compter sur les grandes multinationales françaises, sur un quelconque patriotisme du patronat français. Il faudra que l’État dispose de leviers pour l’imposer. Soit avec des entreprises publiques qui peuvent redévelopper des activités sur le territoire national, avec une autre logique que celle de la concurrence internationale. Soit avec des entreprises privées à qui on aura mis une contrainte suffisante pour qu’elles acceptent de relocaliser.

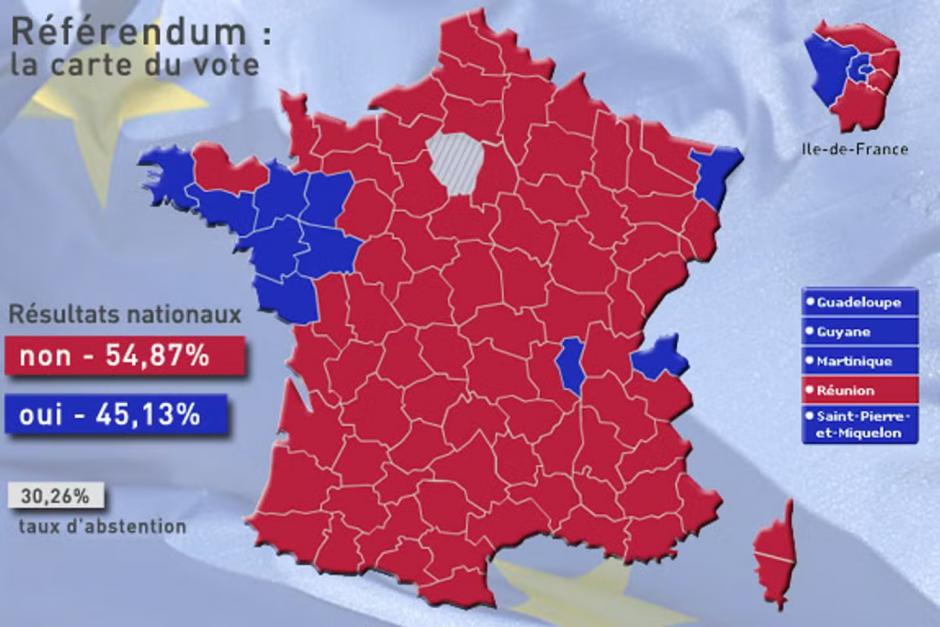

20 ans après le « non » au référendum sur le traité constitutionnel européen (TCE), comment analysez-vous les atermoiements de la gauche sur la question européenne depuis cet événement?

Je pense tout d’abord qu’en 2005, le clivage entre la gauche et la social-démocratie est apparu comme structurant dans le paysage politique français. Nous avions, selon la terminologie officielle, une gauche du « non » et une gauche du « oui ». Cette « gauche du oui », c’est la social-démocratie – Parti socialiste et écologistes. La gauche du « non », antilibérale, est le seule véritable gauche. Cela a permis de clarifier le paysage politique durant la campagne.

Mais cette clarification n’a pas duré. Dès le soir des résultats, Marie-George Buffet, à l’époque à la tête du Parti communiste français, a appelé à une rapide réconciliation des « deux gauches » en vue des élections de 2007. D’autres forces ont tenté de continuer à incarner un « non » de gauche en opposition à la social-démocratie. Mais pour des raisons de stratégies électorales, pour favoriser des alliances, pour ne pas faire peur à un électorat qu’elles pensent modéré, elle vont tenir des positions fluctuantes, parlant parfois de désobéissance européenne, parfois de changement « de l’intérieur ». En 2017, Jean-Luc Mélenchon commence sa campagne en disant: « L’Europe, on la change ou on la quitte ». Mais à quelques semaines du premier tour de la présidentielle, un de ses porte-paroles déclare : « Notre programme est euro-compatible ».

Le discours sur l’Europe s’est encore brouillé avec la création de la NUPES, qui est un accord d’union de la « gauche », où les questions européennes, très clivantes, ont été mises de côté. Certes, après avoir fait élire à l’Assemblée nationale des gens comme François Hollande, la gauche du « non » et la gauche du « oui » semblent à nouveau se séparer, mais le mal est fait. Quel est le projet, le programme ? La gauche veut-elle désobéir aux règles européennes ou bien changer ces règles de l’intérieur ? Et comment y parvenir, car aucune de ces options n’est juridiquement possible ? Pour l’électorat, c’est totalement indéchiffrable.

Malheureusement, la ligne européenne de la gauche est une variable d’ajustement électoral. Quand on a besoin de rassurer les gens, on tient un discours. Quand on a besoin d’apparaître plus radical, on en tient un autre. Tout cela change en fonction des circonstances, des stratégies. Or, on ne peut pas construire un courant d’idées sur ces bases. Ce n’est pas possible. En 2011, dans mon livre « Désobéissons à l’Union européenne », je critiquais déjà cette absence de position claire. Malheureusement, c’est encore pire aujourd’hui qu’en 2011.

Propos recueillis par Jonathan Baudoin

Aurélien Bernier est essayiste, journaliste, collaborateur au Monde Diplomatique. Il est l’auteur de Que faire de l’Union européenne ? (l’Atelier, 2025), de L’urgence de relocaliser (Utopia, 2021), de La gauche radicale et ses tabous (Seuil, 2014), et Désobéissons à l’Union européenne! (Mille et une nuits, 2011)