L’homme est un être de raison et de passion. Comment le champ politique pourrait-il, dès lors, être soustrait à cette double dynamique interroge Myriam Revault d’Allonnes dans Passions publiques, qui vient de paraître aux éditions du Seuil ? Mettant entre autres ses pas dans ceux de Jean-Jacques Rousseau et des grands penseurs grecs, la philosophe met à jour la centralité des affects dans la vie sociale et politique, mais aussi ce qu’il peut en coûter de faillir aux dispositions sensibles qui font l’humanité de l’homme. D’une actualité brûlante, prenant le contrepied des « passions tristes » qui caractérisent notre époque, le livre fait le pari d’une raison élargie, enrichie par l’expérience. Interview par Anne-Sophie Barreau

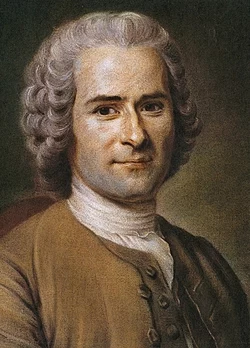

Dans « Passions publiques », votre nouvel essai, au lieu de les opposer, vous réconciliez la raison et la passion dans le champ du politique. Parmi les penseurs auquel vous vous référez, Jean-Jacques Rousseau occupe une place éminente. Comment le philosophe a-t-il théorisé cette question ?

Pour réfléchir à notre présent, il est souvent très enrichissant de raviver des traditions de pensée. Non pour en faire un argument d’autorité mais pour y puiser des ressources inexplorées. Pourquoi Rousseau ? Parce qu’au moment où les philosophes des Lumières mettent en avant la raison pour combattre le dogmatisme religieux, le pouvoir de la monarchie absolue et l’autorité d’un savoir hérité de la tradition et soustrait à la critique, ils s’interrogent aussi sur les nouvelles formes que doivent prendre les sociétés politiques. Leur question engage celle des passions, des mœurs, des manières de vivre ensemble, des sensibilités. Quand Rousseau se demande comment peut se constituer une véritable « raison publique », il affirme qu’elle ne peut s’exercer dans le « silence des passions » parce que l’homme est un être sensible et que la volonté générale – qui est la volonté commune – requiert la participation des affects. Pas n’importe lesquels : il s’agit des affects qui augmentent la puissance d’agir collective et qui sont, pour reprendre le terme de Rousseau, des affects « expansifs » : la passion de la liberté, celle de l’égalité, l’amour de la patrie, la préférence donnée aux affaires publiques sur les intérêts privés.

En quoi la pensée rousseauiste offre-t-elle une clé de lecture des revendications contemporaines ?

Rousseau interroge la construction d’un pouvoir en commun à partir du sensible, du vécu. C’est par un processus de généralisation, de co-construction de la raison et des passions ou des sentiments que se constitue selon lui la raison publique ou, comme on le dirait aujourd’hui, que des mobilisations citoyennes participent à la dynamique démocratique. Nombre de mouvements – Nuit Debout, les Gilets jaunes, ou Occupy Wall Street pour ne citer qu’eux – participant des subjectivités collectives ont récemment investi l’espace public en dehors des procédures formelles instituées. Même s’ils n’ont pas abouti, faute d’inscription véritable dans la politique institutionnelle, ou parce que leurs propositions étaient souvent flottantes ou brumeuses, ils ont laissé une trace en faisant émerger un certain nombre de problèmes dans la conscience collective et surtout un sentiment d’appartenance au commun. L’exemple le plus significatif, c’est Me Too: des témoignages vécus, des récits de vie se sont multipliés et diffusés de manière imprévue en tissant un « nous » commun jusqu’à faire reconnaître le problème de la domination masculine comme un problème politique majeur. C’est exactement le processus de « généralisation » qui constitue la volonté commune, tel que Rousseau l’avait analysé. Une telle expérience porte au jour la dynamique affective qui soutient la démocratie.

Le logos grec est également au cœur de votre raisonnement. L’enjeu du débat, dites-vous, c’est la façon dont doivent s’ajuster le logos et les affects dans la cité. Le verbe ajuster dit bien la difficulté de la tâche. Pouvez-vous nous expliquer ?

En un sens, pour les Grecs, cet ajustement était une sorte d’évidence. Je veux dire par là que le logos grec, lié à la naissance de la cité et à ses institutions, avait aussi des visées éthiques et politiques, liées aux exigences de l’action. Il ne se réduisait pas à la raison scientifique, encore moins à une raison calculante ou gestionnaire. Il s’enracinait dans une expérience concrète, sociale et politique. Mais le problème était d’accorder les conditions d’une existence collective « raisonnable » à la part irréductible des affects. Cette préoccupation était au centre de la pensée politique des Grecs: Aristote, contrairement à Platon pour qui cet ajustement consistait en une domestication ou en un gouvernement des passions au profit d’une raison hégémonique, mobilisait la pensée des Tragiques pour les « élaborer », pour « nouer » en quelque sorte la fragile matière des affects à l’institution raisonnable du politique. Loin d’expurger ou de subordonner définitivement les émotions subjectives à la raison, l’enjeu était de les inscrire au sein de la délibération collective.

De la difficulté à l’échec, il n’y a parfois qu’un pas. La démocratie est souvent impuissante à endiguer les poussées « décivilisatrices ». Encore faut-il s’entendre sur la définition du mot « décivilisation ». Quelle est la vôtre?

Si l’on part de la théorie de Norbert Elias, les usages faits par l’extrême droite et même par la droite du terme « décivilisation » sont totalement abusifs. Le processus de civilisation des mœurs analysé par Elias désigne la transformation des structures mentales et affectives qui accompagne celle des structures sociales et politiques. L’Etat moderne qui détient le monopole de la force légitime retire aux individus l’usage de la violence privée. Les exigences de la vie en société agissent sur les pulsions individuelles, contribuent à la maîtrise de l’affectivité et favorisent l’autocontrôle. La « décivilisation » ne désigne pas, comme l’a prétendu Renaud Camus, le déclin des sociétés occidentales marquées par la perte des repères civilisationnels et les invasions migratoires. Les « poussées décivilisatrices », comme celle qui a saisi l’Allemagne durant le régime nazi, et fait s’effondrer l’ethos civilisé procèdent de l’intérieur même des sociétés et elles posent un problème très difficile : comment, dans certaines conditions historiques et politiques, peuvent se combiner une rationalisation technique maximale, une décomposition de la conscience morale et un processus d’insensibilisation qui aboutit à la disparition de la reconnaissance de l’autre en tant qu’être humain ? Si cette combinaison s’est trouvée réalisée dans le cas du nazisme, on peut néanmoins se demander si nos sociétés démocratiques sont totalement protégées de ces séquences décivilisatrices et si elles ne sont pas, dans certaines conditions, sujettes à des dérèglements et à l’affaiblissement de l’ethos démocratique.

L’autre, alors, n’est plus le semblable. Vous faites référence à « la littérature des camps », aux textes sur le goulag, vous mentionnez les ouvrages de Jean Hatzfeld sur le génocide des Tutsi au Rwanda. L’expérience de lecture est bouleversante. Ce passage par la littérature pour dire la faillite de l’humain s’est-il imposé à vous très tôt dans l’écriture de « Passions publiques » ?

Oui car j’avais déjà beaucoup réfléchi et travaillé sur la question de la défection de la sensibilité, de « l’imagination du semblable » autour de la littérature concentrationnaire. L’un de mes premiers livres, Ce que l’homme fait à l’homme. Essai sur le mal politique, mobilisait déjà ces textes littéraires. Et en m’attachant à l’idée qu’une forme de société ne se réduit pas à une organisation juridico-politique mais qu’elle implique aussi une manière de vivre-ensemble, un mode d’existence, des expériences concrètes, il était pour moi évident que la littérature éclaire et enrichit cette perspective. Qui, mieux que Stendhal, par exemple, nous permet de comprendre la rupture existentielle qui s’est jouée après la Révolution française ? En ce qui concerne la littérature des camps, des écrivains comme Primo Levi, Robert Antelme ou Chalamov, et bien d’autres, nous ont fait toucher au plus près la possibilité inouïe de la déshumanisation complète de l’autre homme, la faillite de la reconnaissance du semblable.

Pour illustrer cette faillite aujourd’hui, vous prenez l’exemple du conflit au Proche-Orient…

Il s’agit d’un conflit politique qui engage le problème tragique de deux légitimités qui s’affrontent. Il ne peut être résolu que politiquement. Malheureusement, la situation actuelle offre à cet égard peu de perspectives. Mais ce qui pose problème, ce sont les réactions qui ont suivi le crime terroriste du 7 octobre et l’attitude de ceux qui, refusant de le condamner, ont tenté d’en dissoudre l’horreur en l’inscrivant dans un enchaînement causal voire en le justifiant au titre d’acte de « résistance ». Leur enfermement dans des schémas binaires – colonisateurs/colonisés, dominants/dominés – leur incapacité à reconnaître comme leurs semblables les centaines de jeunes massacrés lors de la rave party et les habitants des kibboutz frontaliers témoigne d’une défection de la sensibilité qui accompagne une raison dévoyée. Quant aux crimes de guerre commis par l’armée israélienne à Gaza, nous constatons que, du côté israélien, la polarisation affective sur fond de traumatisme affecte profondément la sensibilité à l’égard de l’autre et la reconnaissance d’une humanité commune avec les Gazaouis.

Vous ne mâchez pas vos mots à l’égard de la rationalisation à tout crin qui caractérise notre monde moderne. En quoi celle-ci est-elle, selon vous, une forme rétrécie et appauvrie de la raison publique ?

Oui, sans aucun doute. Les progrès de la rationalité instrumentale et calculante ont contribué à appauvrir l’idée de la raison publique. Ce qui prédomine aujourd’hui, c’est la représentation d’une raison politique calculante et gestionnaire. Or elle est incapable de prendre en compte l’émergence des subjectivités, la présence des affects et des émotions sur la scène publique. Le thème de la « dictature » ou de la « tyrannie des émotions » est caractéristique de cette inattention à l’égard des sensibilités collectives. En même temps, la manipulation et l’instrumentalisation des affects, notamment par les mouvements populistes, posent aujourd’hui des problèmes redoutables. C’est pourquoi il est nécessaire de revisiter l’idée de raison publique en lui redonnant à la fois sa richesse et sa complexité.

Développement des régimes illibéraux, effacement de la culture du désaccord, émotions emportant tout sur leur passage… les démocraties n’ont jamais été aussi affaiblies qu’aujourd’hui. Pour autant, les affects positifs qui revitalisent la raison publique n’ont selon vous pas disparu. « Passions publiques », à cet égard, a valeur de manifeste. Où sont les raisons d’espérer ?

Je ne sais s’il y a vraiment des raisons d’espérer (j’aimerais le croire mais rien n’est moins sûr…). En tout cas, il y a aujourd’hui toutes les raisons de résister et de mobiliser les ressources dont nous disposons si nous pensons que la démocratie est, envers et contre tout, le seul horizon de sens de la coexistence humaine.

Propos recueillis par Anne-Sophie Barreau

Myriam Revault d’Allonnes est philosophe, professeure émérite des universités à l’École pratique des hautes études et chercheuse associée au CEVIPOF. Elle est notamment l’autrice de La faiblesse du vrai. Ce que la post-vérité fait à notre monde commun (éditions du Seuil, 2018) et de L’esprit du macronisme ou l’art de dévoyer les concepts (éditions du Seuil, 2021). Elle a reçu en 2019 le Prix spécial du jury du livre politique pour l’ensemble de son œuvre.

On s’étonne que cette dame qui encense les grecs qui vivaient dans un océan d’esclaves trouve « terroriste » le 7 octobre. Le massacre des jeunes israéliens est certes abominable mais comme tout massacre de colonisateurs surprit dans la calme de leur barbarie. Ce massacre ressemble à tous le s massacres ont illustré les révoltes d’esclaves et même les massacres des défenseurs suisses de la monarchie aprés- la chute de la Bastille ou ces gens tiraient sur le peuple. Le mystère de la démocratie c’est qu’elle est né avec l’esclavage et ait donné une forme politique adéquate à la domination des maîtres. La démocratie européenne est né aussi avec la barbarie colonisatrice et les européens qui avaient durant le moyen âge, sous l’impulsion du christianisme, fait disparaître l’esclavage le réintroduisirent dans le monde.Il est vrai que ce qui inspire ces réflexions distinguées sont des concepts d’une idéologue, en ménage avec un nazi. La muse du progressisme contemporain préférait un philosophe nazi a un mari l’extraordinaire précurseur de la critique moderne des médias Günther Anders..Le cœur a ses raisons ….