Pasolini, cinquante ans après : une lucidité toujours marginalisée

Le 03/04/2025 par Harold Bernat

À l’occasion des 50 ans de la mort de Pier Paolo Pasolini, écrivain, cinéaste et penseur politique, Harold Bernat retrace la pensée radicale de ce visionnaire longtemps marginalisé. Sa critique implacable du néo-capitalisme reste difficile à assimiler, notamment pour une gauche progressiste qu’il jugeait aveuglée par ses propres contradictions, incapable d’interroger la spiritualité bafouée de l’homme contemporain, par peur de donner des armes à la réaction. Elle demeure autant inassimilable pour la droite intellectuelle française, qui pose à la résistance, alors même qu’elle est aujourd’hui devenue la première bénéficiaire d’un cirque médiatique obscène et appelle à tirer sur les gueux. À travers ses écrits majeurs et son cinéma, Pasolini a dévoilé le « cataclysme anthropologique » en cours, une mutation sociale et sensible dont nous vivons chaque jour les conséquences. Hommage sur QG par notre ami et collaborateur Harold Bernat

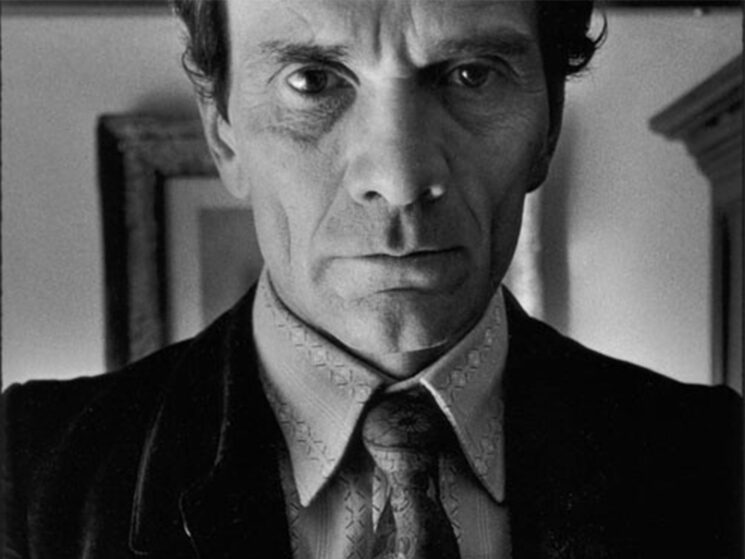

L’année 2025 marque les cinquante ans de la mort de Pier Paolo Pasolini. Le 1er novembre 1975, non loin de Rome, sur la plage d’Ostie, sur laquelle Pasolini fut atrocement supplicié. Un massacre. Il avait 53 ans. Un homme sera arrêté, Guiseppe Pelosi. Il purgera une peine de prison de neuf ans sept mois et dix jours, agrémentée d’une amende de trente mille lires. Personne ne peut raisonnablement dire s’il était seul sur cette plage avec Pasolini. Comme le note Hervé Joubert-Laurencin dans une somme magistrale sur l’œuvre cinématographique de l’artiste, Le grand chant, Pasolini, Poète et cinéaste (Ed. Macula, 2022), il est mort en 2017, « en restant prisonnier de « son » meurtre ». Il est évident que cette mort atroce, sur fond de complot aujourd’hui établi, point d’orgue d’une vie tourmentée parsemée de scandale, n’a pas aidé à la réception critique et politique de cet intellectuel majeur du XX ème siècle qu’était Pasolini. Intellectuel majeur dont les articles les plus puissants ne nous sont pourtant parvenus que tardivement en langue française.

Le centenaire de sa naissance en 2022 a vu la publication, justement en France, de recueils de textes et d’articles journalistiques indispensables à la compréhension fine de cet intellectuel, poète, cinéaste, écrivain, artiste majeur du siècle passé. Pour se donner les moyens de comprendre ce qu’il nommera le « cataclysme anthropologique » de la seconde moitié du XXème siècle, la lecture de Pasolini est un phare et une évidence. A partir de 2022, outre la somme sur le cinéma de Pasolini précédemment citée et sans être exhaustif, plusieurs publications sont à noter. Pier Paolo Pasolini, Le Chaos, R&N, 2022 ; la réédition de Pétrole, édition revue et augmentée, L’imaginaire, Gallimard, 2022 ; la réédition de la biographie de René de Ceccatty, Pasolini, Folio biographies, 2022 ; Dialogues en public, Editions Corti, 2023 ; la republication de La Divine Mimesis, éditions Bartillat, 2023 ; Polémique, Politique, Pouvoir, conversations avec Gideon Bachmann, Critiques, 2024 ; une traduction et postface inédite, Les cendres de Gramsci, Ypsilon, 2024. En ce début d’année 2025, également une bande dessinée, L’ange Pasolini, Denoël graphic. A cette série de publications ou de republications, il faut évidemment ajouter deux recueils d’articles parus dans la presse entre 1973 et 1975, Les écrits corsaires et Les lettres luthériennes un texte magistral et visionnaire sous-titré, « petit traité de pédagogie ».

Pour quelle raison un écrivain de cette force, de cette vérité, a-t-il pu rester si longtemps marginalisé, non en tant qu’homme par qui le scandale advient – le spectacle s’accommode du scandale qu’il nourrit – mais en tant qu’analyste lucide de ce que nous vivons politiquement depuis des décennies. Comment se fait-il, souligne Olivier Rey dans sa préface au recueil d’articles publiés entre août 1968 et janvier 1970, intitulé Le Chaos, que Pasolini peine à trouver encore la place qui devrait être la sienne dans la liste des critiques les plus lucides du XX ème siècle de ce néo-capitalisme qui nous ravage aujourd’hui ? Une partie de la réponse à cette question doit être cherchée dans le sectarisme idéologique de cette « gauche progressiste » qui s’est octroyée le droit de juger de l’acceptable et de l’inacceptable en matière de critique culturelle.

La gauche sociale, au prise avec le réel du prolétariat italien des années 50-60, la gauche qui était celle de Pier Paolo Pasolini n’a plus de lieux institutionnels. Elle est incompatible avec cette gauche progressiste qui prend aussi le nom de sociale-démocratie d’accompagnement. Cette gauche a abandonné l’héritage pasolinien, elle l’a renié tout en accusant la droite de l’avoir récupéré. « Le changement », « le progrès », quand ce n’est pas « l’évolution » ou « la révolution » font les gros titres des managers rhinocéros du nouveau monde. Macron le faux en a même fait un livre. Vous pouvez agrémenter le tout avec une tronçonneuse ou des gants de boxe pour un réactualisation brutaliste. Si le néo-capitalisme dans sa publicité se veut « révolutionnaire », s’il se veut un changement permanent de l’existant, subversion de toutes les traditions, renversement de tables hystérisé, alors il est juste de dire que Pasolini n’est pas un révolutionnaire. Il n’est pas non plus un conservateur pour la simple raison que ce mot ne veut plus rien dire. La droite qui accompagne et paraphe la liquidation en cours, tout en ayant encore un rapport aux idées – ce qui devient rare –, picore dans Pasolini quelques formules isolées pour mieux masquer sa compromission avec le progressisme d’ambiance.

Moderne contre moderne, notait Philippe Muray. Vieille stratégie de la droite néo-capitaliste qui consiste à mobiliser l’effondrement culturel (celui de la gauche néo-capitaliste qu’elle rhabille en « woke »), pour ne surtout pas parler des raisons de la grande liquidation sociale, de l’anomie qu’elle renforce, de la brutalité qu’elle couvre, de la philosophie qu’elle bousille, de la poésie qu’elle méprise. La gauche pasolinienne n’a pas de lieu car elle est socialement exigeante et ne se paye pas de mots. Elle ne se brade pas pour quelques insignifiantes marottes progressistes ; elle ne lâche pas les gens au seul profit du fric sur fond de brutalisme autoritaire. Quand les faiseurs de spectacle et d’insignifiances consommées ne jurent plus que par des découpages binaires, cette ligne de crête, spirituellement cohérente, artistiquement féconde devient inaudible. Difficile en effet de monter au théâtre Pasolini, pénible d’analyser en finesse ses films politico-poétiques, ingrat de se plonger dans des analyses qui ne sont pas faites pour flatter l’épiderme du moderne qui aime se mirer dans les signes convenus de sa paresse intellectuelle. Néo-capitalisme de gauche, néo-capitalisme de droite, réac contre woke – si tu collectionnes les gommettes – dans les deux cas nous avons affaire aux rejetons de la bourgeoisie qui s’accommode de tout. Pour Pasolini, la bourgeoisie n’est pas seulement une classe sociale, éclatée au demeurant, faussement contradictoire dans ses expressions mais une forme de vampirisme social. Les fausses contradictions de la bourgeoisie, parfaitement mises en scène dans l’obscénité du spectacle – le spectacle du « cataclysme anthropologique » n’est d’ailleurs rien d’autre que la production ininterrompue de ces pseudo contradictions qui permettent à la bourgeoisie de survivre en tant que vampirisme social – sont le mal. C’est justement ici que Pasolini devient inaudible pour le progressisme de gauche et ses niaiseries moralisatrices hypocrites.

Dans un texte daté du 6 août 1968, dans Tempo, il écrit : « Depuis ma solitude de citoyen, je chercherai donc à analyser cette bourgeoisie comme un mal partout où elle se trouve autrement dit, presque partout désormais (c’est une manière un peu « vive » pour dire que le « système bourgeois est à même d’absorber toute contradiction). » Le progressisme bourgeois peut prendre la forme d’un « terrorisme moraliste et idéologique ». Absolutiste, il revendique le bien et l’histoire mondiale dans son ensemble. Il se veut Empire. Il s’étend et vampirise tout ce qui pourrait manifester une force propre, une souveraineté sur ses œuvres, une autonomie de jugement, une liberté singulière, un refus viscéral des lubies du moderne, une résistance vécue. Il procède par chantage et intimidation.

Pasolini a toujours dit que l’histoire était la passion des fils qui voudraient comprendre les pères. Le néo-capitalisme, dans sa version progressiste destructrice aboutie, n’a plus besoin de chercher à comprendre les pères. Les filiations de l’esprit ne font plus sens. Sommes-nous d’ailleurs encore des pères pour nos fils ? Même question pour les mères et les filles. La première égérie médiatique venue, le dernier poulbot héritier disponible se posent en bouffons moralisateurs d’une bourgeoisie satisfaite d’elle-même et de ses bons principes, donneuse de leçons sans rien risquer, indifférente à toute forme de filiation intellectuelle, « une bourgeoisie en paix avec sa conscience et, donc, à la recherche d’évasions agréables. » Pasolini la juge ; sans la haïr, il la condamne. Elle lui fera forcément payer, à gauche, côté culture, à droite, côté pognon. Quand elle se pique des signes de la résistance ou de la lutte, cette bourgeoisie se fantasme inédite. Elle ne s’inscrit pas dans une histoire sociale, une dialectique. Elle n’est pas au travail, trop occupée à la promotion d’elle-même. Elle flotte en s’adressant aux flottants anhistoriques qu’elle flatte de ses évidences satisfaites, de ses positions convenues, de son anti-fascisme de pacotille. La niaiserie hors sol est son ciment, la satisfaction de se savoir du bon côté du front son plus-à-jouir. Elle est par vocation anti-tragique, la seule opposition réelle qu’elle est capable de tenir sur la durée.

Pour avoir le sentiment intime de ce qui est détruit ou en passe de l’être, de ce qu’il faudrait sauver du naufrage, il est certainement nécessaire d’avoir le sens profond de la mort. Dans ses dialogues avec Gideon Bachmann, récemment traduits et publiés aux excellentes Editions critiques, dialogues serrés qui se situent entre la mi-juillet 1974 et les derniers mois de sa vie, Pasolini évoque le scénariste et écrivain italien Cesare Zavattini. « Zavattini disait que les écrivains devraient se mesurer avec un instrument appelé « mortimètre ». Celui qui a le sens le plus profond de la mort est avant tout un poète. Obsédé par ce sens de l’infini et de la mort, je ne peux compter sur l’utilité de mon travail. Il vaut autant que n’importe quelle action de n’importe quel homme durant sa vie. » Et pourtant Pasolini fut un travailleur acharné, « tout cela pour sauver quelque chose ». C’est justement cette question qui est le grand impensé des adaptés de tous bords à ce néo-capitalisme de barbarie, – gauche, droite, à ta guise – que l’écrivain italien a associé aux mutations de la bourgeoisie de son temps, humus du nôtre. Pour répondre à cette question difficile et pourtant essentielle, « que faut-il sauver ? », réponse qui dessine en retour une possible politique pasolinienne, il faut rappeler le sens que Pasolini donnait à son travail. Il se situait du côté d’un naturalisme expressionniste qu’il distinguait du néoréalisme et de ses données documentaires sur la réalité sociale. Pasolini a toujours expliqué qu’il cherchait à exprimer la réalité plutôt qu’à la décrire. Révéler une puissance expressive derrière ce qu’il y a de plus sordide, de plus cruel, de plus émotionnel dans l’épreuve vécue de la réalité sociale. Le néo-capitalisme n’est pas simplement un mot pour désigner une situation d’exploitation économique de l’homme par l’homme mais tout un ensemble de modalités du sentir et plus certainement du ne pas sentir. En exprimant ce qu’il fait à l’homme, le cinéaste italien entend poussé la contestation dans une radicalité inaccessible aux faitalistes, cette magnifique trouvaille de Nietzsche, qui refusent d’interroger le « cataclysme anthropologique » qui est notre horizon. Ce refus a évidemment des raisons profondément politiques : s’interroger sur ce que devient l’homme, dans les plis les plus intimes de sa spiritualité bafouée, reviendrait, pour la bourgeoisie de connivence culturelle, à donner des armes idéologiques à la réaction. En refusant d’engager le combat sur la question anthropologique, la gauche dite « progressiste » est incapable de contester sérieusement le déploiement d’un système d’exploitation de l’homme qui l’ampute de ses liens avec le passé, se bornant à célébrer la filiation de l’homme flottant, anéantir l’héritage des pères par les fils, pour ne consacrer « comme le seul acte existentiel possible la consommation et la satisfaction de ses exigences hédonistes ».

Cet extrait des Lettres luthériennes témoigne de ce qui est inacceptable pour la gauche socio-démocrate, à savoir que le type d’homme anhistorique qu’elle promeut soit jugé sans aucune complaisance. Elle nommera cet intolérable « conservateur », « réactionnaire », voire « fasciste », tout en étant incapable de mesurer à quel point elle ne fait ici qu’entériner une violence parfaitement compatible avec la dévastation sociale à laquelle elle feint de s’opposer. Pasolini, apostat de la modernité satisfaite des ses médiocrités consommées à la chaîne, de son amnésie idiote, fut un des premiers à tendre un miroir expressif à cette gauche d’accompagnement qui en s’époumonant sur un fascisme imaginaire était incapable de penser le néo-fascisme qu’elle finissait par servir. La double élection, en France, de Macron le faux en est l’exemple le plus frappant. Faire éborgner les gueux au nom des Lumières avec la complaisance des socio-démocrates qui nous protégeraient du pire. Nous y sommes et pour longtemps.

En ce sens, Pasolini ne se considère pas comme « réaliste », au sens marxiste du terme. Il y a un fond profondément irrationaliste et religieux chez lui. Derrière le monde des pauvres et des sous-prolétaires de l’Italie des années 60 s’exprime dans ses œuvres, poétiques, cinématographiques, littéraires, une spiritualité, une façon d’être religieux qui s’accorde avec sa critique politique et poétique. « Le réaliste – le vrai en d’autres termes », explique-t-il en juin 1965, « est l’artiste qui parvient à connaître de la manière la plus authentique et la plus précise les autres hommes ». Cette connaissance intime de ce que devient l’homme dans la vieille Europe est indispensable pour envisager une forme de contestation politique qui se voudrait radicale. Car nous assistons bien, pour le cinéaste italien, à la fin du type de l’homme actuel et à la naissance d’un type d’homme qui ne lui devra bientôt plus rien. Cet homme du déracinement, ce nouveau nomade, cet enfant du progressisme aveugle et sans lien avec le passé sera désormais incapable de comprendre la littérature nationale-populaire et la poésie des lieux, cette poétique gramscienne que Pasolini réhabilite en 1957 dans Les cendres de Gramsci, sans en faire une dépendance historique du fascisme archaïque. Il se vengera de ce qu’il n’est plus avec la haine de celui que le souvenir menace.

Deux appréhensions du monde sensible cohabitent dans l’esprit de Pasolini. C’est cette cohabitation qui rend sa lecture inassimilable pour les dogmatiques. La politique pasolinienne, indissociable d’une poétique, est à première vue laïque car férocement anti-cléricale, critique, au sens d’une rationalité éclairée, bourgeoise quant à ses sources culturelles et ses dialogues érudits, marxiste dans sa lecture sociale. Mais elle provient de plus loin, sa source réelle est « archaïque » selon ses propres mots. Le poète voit toujours le monde comme un miracle que les hommes peinent à ressentir comme tel. Ce fond de sacralité profane traverse son œuvre. L’homme du passé, celui qui est en passe de disparaître, mène un combat contre lui-même. Il témoigne dans cette lutte d’une sacralité vivante saccagée. C’est elle qui le pousse secrètement, dans les plis de l’intime, à se dépasser lui-même. Un combat, emprunt d’un profond pessimisme, qui n’est pas étranger, de l’aveu même de Pasolini, au don-quichottisme. Un combat toujours en train d’être perdu mais duquel il reste toujours quelque chose à sauver. La hargne exterminatrice du néo-capitalisme s’exerce sur « l’humain ancestral », ce qu’il y a d’archaïque en l’homme, ce fond irréductible à tous les progressismes, ce qui doit être conservé pour que le nom d’homme puisse faire encore sens.

En restant bloquée sur le fascisme archaïque, un fascisme qui ne reviendra pas sous cette forme, qui ne peut pas revenir, la sociale-démocratie fonctionne comme un masque. Ce front contre l’imaginaire fasciste archaïque fait partie des ruses les plus perverses du néo-capitalisme pour s’imposer en excluant toute alternative anthropologique. Lui ou le retour du fascisme archaïque. En septembre 1974, Pasolini évoque ce qu’il désigne comme un « antifascisme archéologique ». Il s’agit là « d’un bon prétexte pour se voir décerner des brevet d’anti-fascisme facile. » (interview par Massimo Fini 27 septembre 1975, Ecrits corsaires). Indifférents à la brutalisation de la forme, dresser aux nouveaux registres de l’efficacité, du pragmatisme opérationnel, les nouveaux antifascistes se rendent indifférents aux profondes mutations technologiques qui condamnent définitivement le retour du fascisme archaïque. La passion destructrice qu’ils cultivent envers le fascisme qui vient est aveugle aux saccages présents de la sensibilité. La forme ne fait plus sens. La foule mussolinienne n’existe plus, les masses égo-grégaires derrière des écrans l’ont remplacée. « Un chef comme celui-là [Mussoli] est aujourd’hui absolument inconcevable, non seulement à cause de la nullité et de l’irrationalité de ce qu’il dit, mais aussi parce qu’il n’y aurait absolument aucune place, ni crédibilité pour lui dans le monde moderne. La télévision suffirait à le rendre vain, à le détruire politiquement. Les techniques de ce chef convenaient pour une estrade, un meeting devant des foules « immenses », mais elles ne marcheraient absolument pas sur un écran. »

C’est ainsi que « l’anti-fascisme de tout confort et de tout repos » a accompagné comme son ombre portée le cataclysme anthropologique en cours. Il en est même une indispensable cheville ouvrière. C’est lui qui empêche, par ses innombrables intimidations, par ses chantages absolutistes, d’ouvrir les yeux sur le vrai réalisme, celui qui consiste à connaître l’homme que nous devenons. Anti-poétique, anti-philosophique et en définitive anti-critique, l’anti-fascisme de tout confort ne veut rien entendre de la capture des âmes et de la brutalisation des esprits. Il est l’unilatéralisme en marche. Drapé dans un absolutisme moral qui sied aux escouades juvéniles d’une bourgeoisie qui ne peut envisager d’autres modes de socialisation politique que les siens, l’anti-fascisme embourgeoisé accuse le système sans mesurer à quel point ses indignation intransigeantes et obsessionnelles accompagnent dans le monde réel un programme de soumission anthropologique. Par quelle perversité de l’histoire, les anti-systèmes finissent par servir la brutalisation de l’homme ? Question qui accompagne notre question liminaire : que faut-il sauver ?

Quand l’anti-système rencontre l’égo-grégarité, quand l’anti-fascisme refuse d’évaluer les conséquences de l’anéantissement du sens et de la parole, quand les rituels de contestation ne sont plus que mécanismes et slogans, le lien avec le passé est rompu. Qu’est-ce qui peut encore abattre le présent quand on anéantit le passé, que l’on renvoie le passé aux formes les plus réactionnaires de la conservation ? Là est bien le drame de l’anti-fascisme de tout confort, cette anti-politique pour Pasolini : faire du passé le terreau du fascisme archaïque dont il faut à tout prix se défaire. De cette véritable obsession névrotique du retour d’Hilter ou de Mussolini, de l’Ur-fascisme archaïque, nous ne sommes jamais revenus, cinquante ans après la mort du cinéaste italien. Nous sommes toujours englués dans ces répétitions névrotiques et la cécité anthropologique qui l’accompagne. Avant de renverser le système, autant dire de nous auto-dévorer, il est encore possible de saisir des marges de liberté susceptibles de réanimer l’humain ancestral et sa sacralité profane.

La ruse la plus perverse du néo-capitalisme est de transformer le désespoir en mortifications sado-masochistes collectives. Les grandes processions du désespoir dans lesquelles l’énergie noire de la révolte individuelle vient s’exténuer dans un vide angoissant entourés de CRS et de spectacle bouffon. Que reste-il de nos contestations ? Quelles œuvres ? Quelles affirmations ? Quelles puissances de vie ? « C’est pourquoi je pense que le désespoir est aujourd’hui la seule réaction possible à l’injustice et à la vulgarité du monde, mais seulement s’il est individuel et non codifié. » La codification du désespoir dans des rituels anti-fascistes désespérants de conventionnalisme, des routines de luttes, des signes convenus est toujours-déjà là, est pour Pasolini un risque au moins égal à la culture de masse ou à la bombe atomique. Le 3 septembre 1968, il s’exprime en ces termes : « la codification du désespoir sous forme de contestation purement négative constitue une des grandes menaces de l’avenir immédiat. » Les postures « anti-système » de masse tournent le dos à la volonté d’exprimer et de comprendre l’homme. Cette démarche expressive poético-politique – les deux étant indissociables pour Pasolini – n’est qu’un temps perdu pour la grande cause de renversement globale du Système, ce nouveau dieu païen. Les rhinocéros utilitaristes, dans ou contre le « système », n’ont plus de temps à perdre. Anti-capitalisme, anti-fascisme, le reste est sans objet. Dans ton combat contre le monde, soutient le monde, écrivait Roland Barthes. Pourquoi ? Pour la simple raison, rappelle Pasolini, que derrière le « monde », le « système », le « capitalisme » se tient la réalité de l’homme. Sa vie, son sacré. « Le système », ajoute-t-il, « est plus étendu que nous : et donc, comme le système ne couvrira jamais toute la vie, nous ne pourrons jamais parvenir aux limites du système et l’enjamber, le surpasser, le supplanter. Par voie de conséquence, nous pourrons toujours connaître la réalité « à travers » le système, jamais « au-delà » du système. » Modifier le système de l’intérieur, exprimer des marges de contestation, témoigner de l’homme. Ce sont ces réalités proprement humaine, populaires, qu’il faut pouvoir encore exprimer. Sommes-nous encore capables d’exprimer les domaines de l’homme ? Rien n’est moins sûr quand le brutalisme domine. Partout.

Est-ce encore une politique et en quel sens parler d’une politique pasolienne ? C’est ici que le divorce avec la sociale-démocratie est radical, définitif. Pasolini a toujours été très clair sur ses constats de fond : la société de consommation, renommée société du spectacle, obscénité médiatique, pornographie de la com’, saloperies nihilistes pour pervers cokés est le nouveau fascisme. De cette nouvelle forme de pouvoir, de ce « désastre de tous les désastres » provient le « cataclysme anthropologique » au cœur du brutalisme néo-capitaliste qui est aussi un désamour, une anti-érotique, une exténuation du désir. On en crève et il faudrait en plus louer ce nouveau pouvoir de nous sauver du fascisme archaïque au nom de ses valeurs démocratiques et républicaines, de ses fronts de pacotille ? Les petits salopards, les gros cyniques. Le néo-fascisme consumériste, écrit Pasolini dans les Lettres luthériennes « rend ridicule tout effort de persuasion antérieur, par exemple celui qui poussait à suivre une conception religieuse ou moraliste de la vie ». C’est justement ici que les intellectuels de gauche, en se figurant porter un combat totalement dépassé, précipitent la liquidation de la sensibilité humaine en ne faisant que suivre le mouvement général. Les intellectuels de droite simulent quant à eux l’adversité en participant activement à ce nouveau pouvoir quand ils n’appellent pas directement à tirer sur les gueux. Les premiers ont besoin des seconds, ils les justifient. La réalité de l’homme exténué est incompatible avec ce spectacle dérisoire et pour tout dire sordide.

La désacralisation est nécessaire pour sortir de la fausseté cléricale fasciste que Pasolini a combattue avec tant de force. Mais pour aller où ? Pour quelle raison se libérer quand il ne reste que le vide d’une libération pour rien ? Libre pour rien, libre pour la consommation, nous l’avons souvent dit. Il s’agit bien d’un enseignement à reprendre. « Mais le fond de mon enseignement », explique-t-il dans ce dialogue avec un fils imaginaire que sont Les lettres luthériennes, « consistera à te convaincre de ne pas craindre la sacralité et les sentiments, dont le laïcisme de la société de consommation a privé les hommes en les transformant en automates, laids et stupides, adorateurs de fétiches ». Pasolini ne croit pas à la politique pour délivrer de telles leçons, le temps est révolu et les mutations anthropologiques sont irréversibles. Si « la vie est un amas de ruines insignifiantes et ironiques », il est nécessaire de s’adapter à la réalité pour se mesurer à elle, de passer à travers le système sans rien attendre en retour. Il n’y a rien à attendre, jamais, rien à espérer. Le conformisme dégradé de nos « modes de vie », une vilaine formule, ne change rien au problème. La foule plébéienne est peut-être toujours là, les gueux, les prolos qui ne rentrent pas encore dans le grand projet uniforme de l’embourgeoisement total. L’UE a une sale gueule mais elle se veut uniforme. C’est juste une hypothèse et elle tient au cœur. Mais cette hypothèse ne viendra jamais de la foule elle-même au milieu de laquelle se tient debout l’artiste, le poète avec son « mortimètre » et son humanité déclassée. Nous avons toujours besoin de témoins, de poètes, pour imaginer qu’il nous reste encore à comprendre et à vivre.

Harold Bernat

« Et pourtant sans ta rigueur, je subsiste parce que je ne choisis pas. Je vis dans le non-vouloir de l’après-guerre déclinant : en aimant le monde que je hais – dans la misère méprisante et perdu – par un obscur scandale de la conscience… » Pasolini, Les cendres de Gramsci, 1957.

Photo, Les cendres de Gramsci, 1957, Sandro Becchitti