Pour un journalisme intégral de combat

Le 20/02/2025 par Harold Bernat

Le journalisme est-il encore une force de contestation ou s’est-il mué en simple relai du pouvoir ? À travers les analyses puissantes d’Antonio Gramsci et de Victor Hugo, Harold Bernat, collaborateur de Quartier Populaire, interroge le rôle crucial du journalisme face à la domination idéologique. Entre la montée des « intellectuels organiques » et l’érosion de l’esprit critique, le combat pour une presse libre et exigeante se révèle plus nécessaire que jamais

« Le vrai gouvernement est celui auquel la lumière qui s’accroît ne fait pas mal, et auquel le peuple qui grandit ne fait pas peur ! » Victor Hugo, « La liberté de la presse », discours prononcé à l’Assemblée nationale, le 10 juillet 1850.

………………………

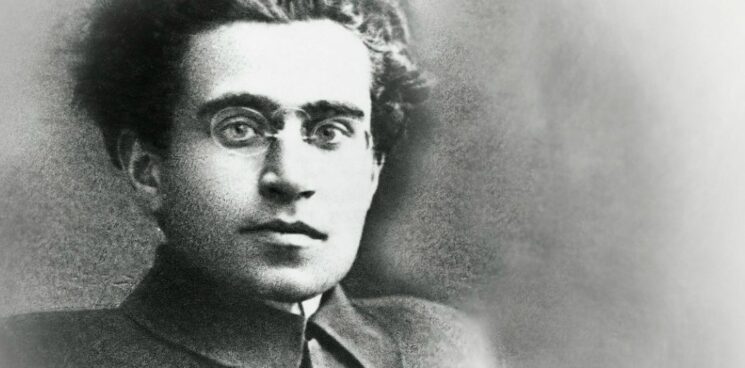

Qu’est-ce que le « journalisme intégral » dont parlait Antonio Gramsci dans ses Cahiers de prison, en particulier le cahier 24, qu’il distinguait nettement du journalisme produit par des « intellectuels organiques » ? Commençons par eux. Les intellectuels organiques, ceux qui soutiennent idéologiquement la bourgeoisie socialement réactionnaire, montante dans les années 20 de ce siècle en Italie, produisent les cadres d’organisation de la société dans son ensemble. Dans une précédente analyse, nous avons pu noter en quoi l’effondrement intellectuel de la bourgeoisie avait des conséquences directes et parfaitement visibles sur la légitimité de ces cadres. Antonio Gramsci aurait eu du mal, il y a plus d’un siècle, à anticiper une telle chute. Nous sommes les mieux placer pour pouvoir le comprendre. Encore deux décennies à ce rythme effréné de progressisme à l’envers et de telles analyses seront illisibles.

Les intellectuels des Lumières ont porté à la lumière l’humanisme bourgeois. Mais cette mise en lumière correspondait à une nouvelle organisation sociale. Les sphères d’activités humaines ne sont absolument pas séparées. L’intellectuel peut en cela soutenir idéologiquement une forme d’organisation sociale inédite favorable à de nouvelles formes d’exploitation. Les agents qui bénéficient le plus de ces nouvelles formes d’exploitation délèguent l’organisation de la société, ses nouvelles références culturelles, ses modèles anthropologiques montants à des professionnels de la mise en forme idéologique. Ce sont eux que Gramsci nomme « les intellectuels organiques ». Ils sont organiquement liés aux justifications idéologiques d’un système d’exploitation historiquement déterminé. Matériellement parlant, ils en vivent et plutôt bien. Ce ne sont pas simplement des animateurs mais des metteurs en forme indirectement rétribués par les intérêts matériels qu’ils soutiennent intellectuellement.

La première erreur pour Gramsci est de croire qu’il existe des « intellectuels », comme une sorte d’essence séparée. Lui seul, l’intellectuel, serait capable de poser avec clarté et discernement les objets de pensée les plus éminents. Il faut plutôt reconnaître que rien ne lui appartient de façon intrinsèque. Un ouvrier mobilise son intellect, autant dire sa jugeote. Il est aussi capable de juger ce qui, dans sa pratique, est empêché, défait, annihilé par des décisions auxquelles il ne prend aucune part. Des décisions prisent sans lui. Il y a toujours, et cela quelles que soient les activités humaines, note Gramsci, « un minimum d’activité intellectuelle créatrice ». Mais cette activité, le plus souvent dévalorisée, ignorée, n’est pas reconnue comme « activité intellectuelle » à part entière. Vis-à-vis de l’intellectuel reconnu socialement, l’ouvrier partage le destin de l’entrepreneur. Tous deux ont des compétences intellectuelles mais ne sont pas reconnus socialement comme tels. La consécration de l’intellectuel est mondaine, c’est un marqueur de pouvoir symbolique. « C’est pourquoi, pourrait-on dire, tous les hommes ne remplissent pas dans la société la fonction d’intellectuels. » Si les intellectuels sont « les commis du groupe dominant », ils prennent aujourd’hui, quelques effondrements plus loin, le nom de journalistes. Je les distingue de ceux qui pratiquent, nous y viendrons, le journalisme intégral.

Leur première fonction consiste à assurer le consentement des masses en faisant ce qu’ils appellent de la pédagogie. A chaque nouvelle réforme passée en force, des réformes qu’il serait plus juste de nommer des vols du peuple, les pédagogues sont de sortie. La réforme des retraites pour les nuls par « un intellectuel » à 20k. La seconde fonction, d’autant plus impérieuse que la première est toujours susceptible d’échouer, on le comprend sans mal, consiste à justifier l’appareil de coercition de l’État. Nous avons bien eu, en France, un emperruqué « philosophe », ancien ministre, qui appelait à tirer à balles réelles sur les gilets jaunes.

Gramsci constatait que les sociétés modernes s’accompagnaient d’une inflation considérable du nombre d’intellectuels. Leur nombre est tel qu’ils représentent aujourd’hui une petite armée médiatique de réserve disponible, dans la petite couronne parisienne, à toute heure du jour et de la nuit, pour venir dégoiser à la télévision. Intellectuels pour la guerre, intellectuels pour l’inflation, intellectuels sondeurs, intellectuels santé, intellectuels euthanasie, intellectuels UE, intellectuel avec une actualité le samedi soir.

Nul ne sait vraiment ce qu’ils produisent, de quoi ils vivent, quelles sont leurs conditions matérielles d’existence. Ils sortent de l’écran comme des djinns virtualisés avant de disparaître une fois la causerie médiatiquement encapsulée, aussitôt remplacés par d’autres. Ce roulement prend le nom de « journalisme » par un abus de langage et une corruption profonde du sens des mots. Ces patronymes interchangeables sont les vestiges délabrés d’une « école humaniste » qui a perdu toute fonction sacerdotale collective. Gramsci est explicite à ce sujet dans ses Cahiers de prison, 12 : « la capacité formatrice de « l’école humaniste » était basée en grande partie sur le prestige général et traditionnellement indiscuté d’une certaine forme de civilisation ». La suppression de toute école « désintéressée », conjuguée à l’expansion tératologique des médias de masse, a transformé l’intellectuel en un micro agent spécialisé. Chacune de ses interventions est traitée comme une occupation médiatique dans un espace qui ne peut plus être pensé intégralement. Il remplit une grille de programme de laquelle toute sortie de route sera sanctionnée comme un écart inacceptable.

Au nom de quoi intervient-t-il ? Depuis quelle étiquette déjà enregistrée ? A quel public s’adresse-t-il ? Sur quel canal de diffusion ? Là où Gramsci entend donner des armes critiques et politiques à un lecteur qui pourra les réutiliser par la suite dans sa pratique intellectuelle, l’agent intellectuel spécialisé remplit la grille. Il ne vise pas la création d’une force collective capable de transformer pratiquement de ce qui est reçu mais la domestication intellectuelle d’un public spectateur à partir de signes d’identification cent fois répétés. Pour cette raison, le journalisme intégral ne doit pas se contenter d’intervenir sur un sujet particulier mais il aura pour tâche de faire entendre le sens pratique et collectif de son acte pédagogique. Il ne s’agit pas de vulgariser mais de donner à entendre, dans une exigence critique, la nécessité d’une prise de position. Sa logique profonde. Gramsci a parfaitement conscience que cette logique rencontre toutes les difficultés matérielles économiques inhérentes à la création, fabrication, diffusion d’un journal. Il est un des premiers à penser à des écoles de journalisme. L’acte d’achat et de diffusion fait partie intégrante du journalisme. Le journalisme est intégral dans la mesure où il développe une conscience pleine et entière de sa position dans les rapports de force matériels de son temps. Le consommateur captif oublie trop souvent que la production d’articles « longs et difficiles », pour reprendre les adjectifs de Gramsci à propos de ses propres articles, supposent un temps long de maturation et d’élaboration. En soutenant financièrement une revue, un média, on œuvre pratiquement à l’élaboration possible d’un contenu de qualité supérieure. On soutient également un savoir faire et des métiers. On paye un temps de travail indispensable. Le journaliste intégral n’est pas un djinn médiatique.

Dans son discours fleuve du 10 juillet 1850, alors que la presse est en train d’être totalement muselée par les conservateurs arrivés au pouvoir, Victor Hugo, ici libéral, rappelle la valeur économique d’un journal. En pratiquant la censure, le pouvoir français « enrichit la librairie belge. » Il n’est plus question aujourd’hui de librairie belge ou française mais de capture des âmes. En rendant impossible la production d’un travail journalistique de qualité, par des systèmes de marginalisation et de dissuasion insidieux, le travail intellectuel s’appauvrit. Ce travail de dissuasion par le fisc, Hugo l’estime encore plus terrifiant que la censure explicite. La pression économique devient telle que la médiocrité est promue. Il ne s’agit pas simplement de la médiocrité des informations reçues, ce que l’on entend trop souvent, la faute à une lecture exclusivement utilitariste de l’information. Il est plutôt question de nos âmes, de la formation de l’homme, de ses capacités, diminuées ou augmentées, d’accéder à une intelligibilité de lui-même et du monde. Personne ne peut le faire seul. C’est un travail politique, collectif, dont on ne peut ignorer, sans mauvaise foi ou sans bêtise, la dimension sociale. Politiquement éloigné de Gramsci, écrivain d’un autre temps, Hugo reste pourtant un exemple éminent de cette « école humaniste » qui faisait peser sur le journalisme une haute mission éducative. « Sous peine d’amendes folles », la censure accompagne, selon ses mots, « la diminution de la gloire et de la grandeur de la France ». Le livre ou le journal brûlé, poursuit-il à la tribune, six jours avant le vote délétère de restriction de la presse par les conservateurs le 16 juillet 1850, « n’était plus que de la cendre ; mais cette cendre immortelle, le vent venait la chercher sur les marches du palais de Justice, et il l’emportait, et il la jetait dans toutes les âmes, comme une semence de vie et de liberté. Désormais les livres ne sont plus brûlés mais marqués. »

De Hugo à Gramsci, le combat reste inchangé : le journalisme n’est pas et ne peut pas être le passe-plat du pouvoir, le porte-voix d’un gouvernement contre ce qui doit rester une protestation de la vie. Dans des accents deleuziens, les idées devancent toujours les hommes, Hugo nous rappelle, par-delà les siècles, qu’il ne faut jamais rien céder à « une protestation de ce qui n’est que le pouvoir contre la puissance ». Applaudissements nourris dans l’hémicycle. Le journalisme intégral, dont nous faisons ici un manifeste, ne différencie pas les genres, ne colle pas des étiquettes sur ce qui est de la philosophie, ce qui doit être de la littérature, ce qui devrait rester de la politique ou, pire encore, ce qui est censé valoir toujours pour de l’actu. Le genre est total, intégral ou il n’est rien.

Le lecteur, transformable, est engagé à son tour. Il entre pleinement, la tête au fond, dans le creuset du verbe qui donne un sens au présent . Il doit sentir, lui aussi, dans la satire de l’époque, dans les témoignages critiques de la journée, dans l’analyse de ce qui nous passe sous les yeux, en somnambules, quelque chose d’essentiel à la vie, la sienne. Victor Hugo et Antonio Gramsci au pays des fact-checkers, imaginez la honte, avec leurs hochets binaires du fake et du no fake, dans ce sabir d’anglais qui déchire les oreilles et vient souiller nos âmes. Comme si la réalité pouvait se résumer à ces moignons de vérifications policières. Ces gens sont des flics et des mauvais. Affolés par le succès des médias dits « alternatifs , des médias du service public, dont France TV et Radio France, lancent une « Alliance pour les faits ». On attendra encore longtemps une Alliance pour les idées. Ray Bradbury, dans Fahrenheit 451, les avait déjà pensé ces bons faitalistes. Le pompier Beatty s’en explique : « bourrez les gens de données incombustibles, gorgez-les de « faits », qu’ils se sentent gavés, mais absolument « brillants » côté information. Ils auront alors l’impression de penser, ils auront le sentiment du mouvement tout en faisant du surplace ». Aucun risque pour Bradbury que des semences de vie et de liberté viennent perturber l’ordre au milieu de ces pompiers pyromanes.

Le journalisme intégral doit préparer le futur car il forme la sensibilité qui vient, celle qui émerge du contemporain qui fait ce que nous sommes. Nos vies présentes à elles-mêmes. Il trace un sillon dans l’époque et le mal du siècle, il se bat contre le bourgeoisisme, cette défense apeurée du mondain contre la vie, du pouvoir contre la puissance. Dans son article « Qu’est-ce qu’un journal bourgeois ? », daté du 23 décembre 1916, dans Avanti !, Gramsci s’adresse à Niel, Drahi et Bolloré, les lugubres du gros fric et du bourrage de mou. Il les connaissait déjà, ce sont toujours les mêmes. Une caractéristique du pouvoir ? La répétition à l’identique, l’absence de nouveauté. Le privilège de la puissance ? La création inattendue, l’inouï. Les convictions peuvent varier, les opinions ont leurs nuances pour divertir mais l’accord de fond prévaut toujours quand les intérêts matériels et mondains sont en jeu. C’est à cela que l’on reconnaîtra le journalisme bourgeois. La finalité est toujours la même, à savoir « que la volonté, l’intérêt, le calcul d’une demi-douzaine de propriétaires de journaux s’impose aux intérêts et à la volonté de toute la population. »

Il s’agit donc bien de résistance et de combat. Non pas simplement pour les faits, réduction complice de tous les appauvrissements de l’esprit, mais pour l’idée. C’est le sens de l’évolution de la relation que Victor Hugo a pu entretenir avec le journalisme. La séparation entre le fait et l’idée semblait condamner, dans les années 30, le journaliste à ne pas pouvoir être un écrivain et l’écrivain à se tenir éloigné du journalisme. Cette dichotomie s’efface progressivement. La littérature du peuple, voilà ce que devrait être le journalisme intégral, littérature élargie, augmentée d’une sémiologie critique qui utilise une multiplicité de supports (podcasts, montages vidéo, interventions impromptues etc.) pour se faire entendre du plus grand nombre. Cela ne signifie pas une facilité d’accès. La difficulté fait aussi partie du respect que l’on doit toujours au lecteur. Difficulté inhérente à un travail qui sait ne pas pouvoir prendre certaines positions de front.

A la différence du journaliste bourgeois, le journalisme intégral se situe toujours face aux anomalies de son temps. Il n’esquive rien. Nous affrontons aujourd’hui un monstre à mille têtes. Les anomalies ont fini par contaminer le langage. Les mots de « l’école humaniste » sont à ce point corrompus, le mot journalisme en fait partie, qu’il nous faut inventer des attaques latérales inédites. George Orwell nous a laissé un terrible héritage. Il nous a enseigné, dans une des formes du journalisme intégral, le roman réaliste d’anticipation, que l’ancien vocabulaire nous ne permettait plus de mettre des mots sur ce que nous vivions. Liberté, démocratie, paix : le lessivage est total. Il écrit, en 1944 : « Le sophisme est de croire que sous un gouvernement dictatorial on peut être libre intérieurement… » Ce que nous rappellera toujours le journalisme de combat c’est qu’il n’y a pas de liberté intérieure sans liberté de la presse et sans combat pour cette liberté. La dépolitisation de la liberté va de pair avec la transformation du rôle de l’intellectuel, sa démultiplication fonctionnelle et indifférente.

Certes nous n’avons plus d’idées claires et distinctes sur ce que nous devons entreprendre pour œuvrer dans le sens d’institutions politiques tant de fois dévoyées. Libéraux tardifs, républicains de la dernière demi-heure, démocrates-minute, nous sommes à court d’un scénario politique qui justifierait encore les envolées de Victor Hugo à la tribune. Cela n’est évidemment pas sans rapport avec l’état du « journalisme ». Le journalisme intégral fait de ce constat un point de départ, un centre autour duquel nous devons engager le combat. Les choses sont ainsi. Nous affrontons le vide, le grotesque, la fausseté, des chapelets de simulacres, l’émiettement du sens, l’atomisation de nos imaginaires politiques. Mais tant que nous restons les témoins actifs de ce qui nous concerne, de ce qui nous arrive, il y aura toujours de la vie à sauver. Le journalisme intégral de combat y contribue. « L’Adventi ! – Quartier Général ne déroge pas à ce principe – n’est pas une société capitaliste, conclut Gramsci, dont les actionnaires risquent l’argent des autres pour en tirer profit précisément par la tromperie et l’illusion de la marchandise tape-à-l’oeil et claironnante. »

Si vous êtes arrivés jusque-là, las du « journalisme charcuterie », abonnez-vous à QG. Adventi !

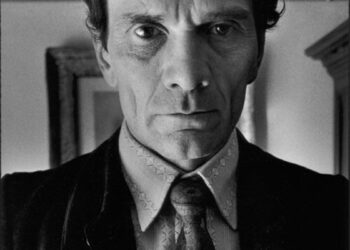

Harold Bernat