À l’aube de sa septième année à l’Elysée, qu’est devenu le macronisme qui, hier encore, glorifiait la disruptivité, la jeunesse, et se revendiquait du dynamisme entrepreneurial d’une start up nation? Anti-populisme autoritaire, rigidité, collusion objective avec certaines paniques morales issues de l’extrême droite: le moment Macron, dont certains voulaient souligner les similitudes avec le blairisme, pointe hélas vers d’autres précédents plus inquiétants, tels la République de Weimar. Que nous disent les avertissements de l’histoire à ce sujet? Thibault Biscahie poursuit pour QG sa réflexion de fond sur le moment historique dans lequel nous sommes collectivement engagés. Voici la partie 2 de son texte, qui commence par une comparaison entre le macronisme et le transformisme italien.

La réalité matérielle du cycle électoral de 2017 devrait nous indiquer d’aller investiguer de l’autre côté des Alpes, en Italie, davantage que de l’autre côté de la Manche. Comme illustré dans ma thèse de doctorat, le phénomène italien de « transformisme » parlementaire (trasformismo) permet de largement relativiser la soi-disant « révolution » provoquée par l’émergence du macronisme, dont les nouveaux convertis firent irruption en masse au sein des institutions d’une Vème République vieillissante que les « experts » pensaient condamnée à l’alternance entre le principal parti de droite et le parti social-libéral.

L’unification de la péninsule (Risorgimento, « Renaissance ») est achevée en 1871, à la suite de tumultueuses années qui virent le système politique italien se structurer autour de l’opposition entre le Parti de l’Action, fondé par le philosophe Giuseppe Mazzini, aux tendances républicaines et révolutionnaires, et le Parti Modéré, bien plus élitiste et conservateur, bien que fondamentalement « attrape-tout ». Pour le philosophe Antonio Gramsci, les « Modérés » représentaient l’avant-garde organique des classes favorisées (aristocrates, intellectuels, propriétaires terriens) tandis que le Parti de l’Action, représentant de la gauche parlementaire après l’unification, était à l’origine de politiques favorables aux travailleurs (créations de mutuelles, d’associations et de coopératives) mais n’était pas structuré autour d’une classe sociale en particulier. Dans le contexte fragmenté d’un pays dont l’unification administrative et linguistique était loin d’être évidente, les Modérés sont ainsi parvenus, malgré leur manque d’assise populaire, à dominer le Parti de l’Action. Cela prit la forme d’une absorption progressive et continue des cadres de ce dernier, qui aboutit à la « décapitation » du parti et à sa neutralisation idéologique. C’est par le « transformisme » que cette cooptation à large échelle a pu être réalisée.

Tout changer pour que rien ne change ?

Le terme trasformismo apparaît dans les années 1880 pour désigner le processus par lequel les formations de gauche et de droite qui émergèrent de l’unification se sont mis à converger en termes programmatiques, au point que plus aucune différence substantielle n’existât entre eux. Dès son arrivée au pouvoir en 1876, le Premier ministre Agostino Depretis (un membre influent de la « gauche historique ») crée la surprise en décidant de recruter ses ministres des deux côtés du parlement afin d’unir les « éléments libéraux » de la chambre pour constituer une majorité élargie. La pratique sera perfectionnée par le Premier ministre Giovanni Giolitti (plusieurs fois en fonction de 1892 à 1920), qui attira par la ruse des leaders de l’opposition aux positions a priori totalement antithétiques en leur proposant des postes importants, neutralisant ainsi le pouvoir de nuisance des dites oppositions. Les partis principaux se désintégrèrent rapidement en cliques et factions, et cette fragmentation caractérisera la vie politique italienne, créant les conditions pour la montée du fascisme dans les années 1920.

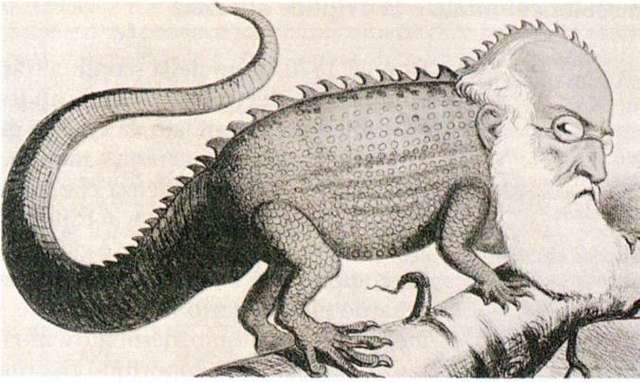

À l’origine, le transformisme était un comportement individuel (« transformisme moléculaire » pour reprendre la terminologie gramscienne) : des années 1860 aux années 1900, des hommes politiques de l’opposition démocratique étaient incorporés dans les rangs des conservateurs qui s’opposaient à l’irruption des masses dans la vie politique. Comme le rappelle le politiste Marco Valbruzzi, il était d’usage à l’époque de comparer ces transfigurations partisanes à l’évolution des organismes vivants, une parabole darwinienne qui avait pour but de naturaliser et normaliser cette pratique duplice. Au début du vingtième siècle, la pratique devient collective (« transformisme de groupe »), avec des factions entières de députés « de gauche » tournant leur veste pour passer dans le camp « modéré ». Loin d’être cantonné à une conjoncture particulière, le transformisme devint dès lors une caractéristique intrinsèque du système politique italien.

Sous prétexte de favoriser le renouveau politique par le biais du réalignement partisan, ces changements d’alliance devinrent une méthode pour marginaliser les partis antisystèmes prompts à déstabiliser l’ordre existant et favoriser ainsi la reproduction du statu quo bourgeois. Symptomatiques du caractère immature de la démocratie italienne, l’inconsistance politique et les comportements renégats visant à calibrer les gouvernements « vers le centre » étaient légitimés par la volonté de défendre un système critiqué. Après-guerre, la fabrication de majorités centristes amorphes à la suite des élections contribua à bloquer les alternances et à marginaliser le Parti Communiste, tout en consolidant l’assise des Chrétiens démocrates et de leurs satellites libéraux. Après l’effondrement de la Première République italienne à la suite du scandale Mani pulite (opération « mains propres ») en 1992, le transformisme persista. En témoigne le Parti Communiste Italien (cofondé par Gramsci, triste ironie), qui vit ses membres frappés d’amnésie collective : du jour au lendemain, ils changèrent le nom de leur formation et nièrent le fait d’avoir jamais été communistes.

Cette histoire parlementaire entre fortement en écho avec le niveau d’individualisation et de fragmentation qui caractérise le système politique français depuis le printemps 2017. Sitôt l’élection présidentielle passée, de nombreux cadres politiques aux carrières stagnantes rivalisèrent d’entrain (surtout au sein du PS) pour répudier leurs précédentes affiliations partisanes et rejoindre la flottille de leurs ambitions déçues: La République En Marche (LREM).

La dynamique transformiste fut en premier lieu « moléculaire » et s’opéra en deux phases. La première phase, qui correspond à la période janvier-mai 2017, vit un certain nombre de caciques du PS – Richard Ferrand, Gérard Collomb, François Patriat, Christophe Castaner, Bertrand Delanoë, Manuel Valls – exprimer leur soutien à Macron, rapidement rejoints par des personnalités d’Europe Écologie Les Verts comme Barbara Pompili ou François de Rugy (comme Valls, ce dernier renia donc son serment de soutenir le candidat victorieux à la primaire de la gauche). Deux raisons principales motivèrent ces retournements de veste : le programme perçu comme trop à gauche de Benoît Hamon, qui s’éloignait dangereusement de la « ligne majoritaire », ainsi que la double menace « antisystème » incarnée par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, flattés par les sondages. La contingence fit le reste : l’explosion en plein vol du candidat de la droite, refusant de se retirer malgré les scandales, élargit encore davantage la coalition pro-Macron, qui venait par ailleurs d’être rejointe par François Bayrou.

La seconde phase débute directement après l’élection présidentielle, lorsque Macron nomme Édouard Philippe à Matignon. Dans un mouvement que n’aurait pas renié Agostino Depretis, Philippe décide de nommer dans son gouvernement des personnalités proéminentes des Républicains (en premier lieu Bruno Le Maire et Gérald Darmanin), semant la discorde dans les rangs de ce qui allait devenir son ancien parti. Il débauche également des personnalités identifiées à la gérontocratie social-démocrate (Jean-Yves Le Drian et Gérard Collomb). Avec un tiers des ministres venant des rangs du social-libéralisme (PS et PRG) et un tiers de ministres venant des Républicains et du Modem, le premier gouvernement Philippe incarne le gouvernement transformiste par excellence. Bien davantage que la table rase qui nous était vendue, on assista donc à une entreprise de recyclage et à des attitudes qui s’apparentent à du mercenariat idéologique.

Les grandes manœuvres ne faisaient que commencer. Les législatives de juin 2017 furent en effet un spectacle de manigances transformistes « de groupe », orchestré par des rabatteurs chevronnés des deux côtés du spectre politique. À droite, les débauchages de Le Maire et Darmanin firent des émules : plus de 170 figures importantes des Républicains opérèrent un rapprochement avec LREM, sous l’égide de l’influent Thierry Solère et, dans une moindre mesure, de Nathalie Kosciusko-Morizet, duquel émergea le groupe parlementaire « Les Constructifs », dont les membres (Gilles Boyer, Franck Riester, Pierre-Yves Bournazel, etc.) n’eurent pas à affronter de candidat de la majorité présidentielle aux législatives, garantie d’une cooptation toute prochaine qui ulcéra les droitiers Laurent Wauquiez et Éric Ciotti.

Dans un état encore plus pitoyable, le Parti Socialiste vit aussi de nombreux cadres lui fausser compagnie. Comme le note le politiste Rémi Lefebvre, la dynamique fut cette fois-ci régionale : quatre barons (Richard Ferrand en Bretagne, Gérard Collomb dans le Rhône, François Patriat en Bourgogne et Christophe Castaner en Provence) se sont chargés de rabattre des dizaines de députés socialistes. Anxieux pour leur réélection, ces derniers répudièrent leur étiquette partisane et n’eurent pas à affronter de candidat LREM. Par l’entremise de tous ces pactes de non-agression locaux, de nombreux flibustiers venus des rangs d’EELV, du Parti Radical de Gauche, de l’UDI, du Mouvement des Progressistes (le parti de l’ancien secrétaire du PCF Robert Hue, les Communistes n’étant décidément pas en reste en matière de retournement de veste) rejoignirent la majorité présidentielle le 18 juin.

Il faut ajouter à ces renégats deux autres catégories d’ambitieux : les Strauss-Khaniens déçus (Stanislas Guérini, Adrien Taquet, Benjamin Griveaux, Cédric O, etc.) et les pouces du Mouvement des Jeunes Socialistes (qui fondèrent « Les Jeunes avec Macron ») comme Guillaume Chiche, Pierre Person, Sacha Houlié, Stéphane Séjourné, etc. D’après mes calculs, plus du tiers des nouveaux députés LREM élus en juin 2017 (132 sur 306) étaient préalablement engagés dans un parti politique, à des postes plus ou moins élevés. Ainsi, 78 des nouveaux députés étaient auparavant affiliés au PS, 14 à l’UDI, 10 au Modem, 8 au PRG, 8 aux Républicains, 5 à EELV, etc.

Gramsci ne s’y était donc pas trompé lorsqu’il se référait aux majorités bigarrées d’Agostino Depretis, Francesco Crispi et Giovanni Giolitti en ces termes :

Le gouvernement opérait en fait à la manière d’un « parti ». Sa posture de surplomb sur les partis n’était pas vouée à harmoniser leurs intérêts et leurs activités dans un cadre étatique pérenne ; il s’agissait bien plutôt d’œuvrer à leur désintégration, à leur détachement des masses populaires afin d’obtenir une force « d’hommes hors-partis, rattachés au gouvernement par des liens paternalistes de type Bonapartiste ou Césariste ». (ma traduction)

Pour le penseur sarde, ce transformisme (l’absorption continue d’intellectuels et de cadres d’opposition au sein du Parti Modéré) était le signe le plus manifeste que le Risorgimento était un processus vicié depuis le départ. L’unification de la péninsulene s’appuyait sur aucune force populaire : elle constituait le mécanisme de survie des classes possédantes, réunies au sein du Parti Modéré. Il s’agissait en somme d’une « révolution/restauration », ou plus précisément d’une « révolution passive ». Pour reprendre les mots du Prince Giuseppe de Lampedusa dans Le Guépard, consolider le pouvoir des classes possédantes requérait « que tout change pour que rien ne change ». Les mutations du système politique français et les comportements de mercenariat parlementaire (que l’historien de la Révolution française Pierre Serna a qualifiés de « girouettisme ») observés en 2017 relèvent de la même logique.

S’il a été beaucoup question de « révolution » avec l’arrivée du pouvoir d’Emmanuel Macron, il s’agit donc bien d’une révolution « passive ». Pour assurer la reproduction des intérêts capitalistes, il fallut ringardiser les différences idéologiques et dynamiter le système des partis de l’intérieur. Ce réalignement a pour but de limiter les pressions populaires en marginalisant les partis antisystèmes, tout en projetant une image de « changement ». Par les contradictions qu’elles engendrent, les révolutions passives créent pourtant une situation de domination politique sans hégémonie : ses protagonistes finissent souvent par imposer parce qu’ils ne peuvent convaincre. En toute logique, les dynamiques transformistes se retrouvent ainsi vite supplantées par le recours au Césarisme. Un ultime détour historique peut illustrer cette pente glissante ; penchons-nous désormais sur les derniers mois de la République de Weimar.

Le présidentialisme extrémiste: un prélude au fascisme ?

Au tournant des années 1930, la République de Weimar est frappée de plein fouet par la Grande Dépression. La production industrielle s’effondre, le chômage flambe, et la Grande Coalition menée par le chancelier Social-Démocrate Hermann Müller vole en éclats lorsque celui-ci se refuse à baisser les indemnités chômage. Le Président du Reich Paul von Hindenburg le remplace en mars 1930 par l’intraitable Heinrich Brüning, président du groupe parlementaire centriste (Zentrum). Élu à la présidence en 1925, réélu en 1932, Hindenburg va exploiter à outrance les failles de la constitution de Weimar pour favoriser les intérêts du patronat et violenter les classes populaires, précipitant l’Allemagne dans l’abîme.

Figure archétypique du « Junker », déjà largement octogénaire, le Maréchal Paul von Hindenburg est un aristocrate prussien réactionnaire pour qui les armes ont toujours constitué une évidence. Il fut érigé en héros de la bataille de Tannenberg (remportée selon des plans pourtant élaborés par Erich Ludendorff), qui dama le pion à l’armée russe en Prusse Orientale à l’été 1914. Le Maréchal entre en politique dans les années 1920 en popularisant la théorie révisionniste et antisémite du « coup de poignard dans le dos » (Dolchstoßlegende) qui impute la défaite de 1918 à l’arrière plutôt qu’aux militaires, et cible en particulier les sociaux-démocrates, les milieux pacifistes et la Ligue spartakiste. Exploitée par Hitler dès qu’il prend la tête du Parti Nazi (NSDAP), cette théorie du complot sera le venin lent qui finira par avoir raison de la République de Weimar. Très proche d’un patronat industriel mobilisé tout au long des années 1920 pour contrer la progression des syndicats et réduire les dépenses sociales de la république, Hindenburg n’hésitera pas à user de moyens constitutionnels d’exception pour permettre à ses chanceliers de favoriser les intérêts des conglomérats germains.

Dès sa nomination, le chancelier Brüning impose une cure d’austérité brutale. Il favorise la déflation afin de soutenir les exportations, au risque de voir le chômage exploser, la faim se répandre et le ressentiment social monter. Son gouvernement profite de la récession pour augmenter les impôts et couper drastiquement dans les dépenses, une politique de modération salariale extrême qui permit aux exportations allemandes de tenir le coup alors même que la demande globale était en berne. Cette pression à la baisse sur les salaires et sur les prix, associée à l’effondrement du prix des matières premières, constitua une aubaine pour la balance commerciale allemande, positive de l’ordre de 3.2 milliards de Reichsmarks en 1931. Ce surcroît de compétitivité a néanmoins été gagné au prix d’une thérapie de choc qui se solda par 6 millions de chômeurs au cours de l’hiver 1931-1932, et passa par le dévoiement éhonté des moyens de la Loi fondamentale (la Constitution de Weimar), puisque Brüning ne disposait pas d’une majorité au Reichstag.

En effet, le NSDAP devient le deuxième parti allemand aux élections législatives de septembre 1930, derrière les Sociaux-Démocrates et devant les Communistes et les Centristes. Nommé en mars à la tête d’un gouvernement transformiste qui avait reconduit les figures bourgeoisies de la Grande Coalition, Brüning est totalement désavoué mais reste malgré tout à son poste grâce à l’intervention d’Hindenburg, qui n’hésite pas à user des pouvoirs d’exception offerts par l’Article 48 de la Constitution de Weimar, usant abondamment du décret-loi, qui permet d’adopter un texte sans l’accord du parlement. Cela lui permit de continuer sa politique de violence sociale sur l’autel de la compétitivité des grandes entreprises du Reich, bien que ce ne soit pas la seule raison de son obstination. Comme le rappelle l’historien Adam Tooze, les politiques d’austérité visaient non seulement à favoriser les intérêts du patronat allemand, mais également à rassurer les créanciers extérieurs, et en particulier les américains. L’Allemagne comptait sur les Etats-Unis pour alléger la charge des dettes de guerre française et britannique, ce qui aurait en retour amoindri le montant des réparations dont elle s’acquittait auprès de ces derniers en vertu du traité de Versailles. La condition de ce soutien américain était que l’Allemagne ne renonce pas à la convertibilité avec l’or, ce qui nécessitait une monnaie forte. L’austérité et la désespérance sociale étaient le prix à payer pour la stabilité monétaire, tant bien que les Etats-Unis eux-mêmes abandonnèrent la parité avec l’or en 1933.

Brüning est poussé vers la sortie par Hindenburg et par l’armée après sa tentative de réforme agraire (visant à taxer davantage les domaines des Junkers) et la dissolution temporaire des milices SA et SS. Le président nomme alors le sinistre Franz von Papen, un temps affilié au Parti Centriste, en mai 1932. Son « cabinet des barons » réunit des personnalités « hors-parti » (officiers aristocrates, représentants de l’industrie lourde) et légifère également en recourant aux ordonnances de l’Article 48 même s’il le fait, comme le rappelle le juriste Olivier Beaud, dans l’intention explicite d’abolir la Constitution de Weimar. Les élections de juillet 1932 sont un triomphe pour les Nazis : avec 37.2% des voix, ils obtiennent le plus grand nombre de sièges pour un parti sous la République de Weimar. Hindenburg se méfie d’Hitler et méprise les autrichiens ; il refuse de l’appeler à la chancellerie et garde Papen en poste, qui sera finalement délogé par son ministre de la défense Kurt von Schleicher. Dans une ultime tentative transformiste, Schleicher tente de former un gouvernement avec les syndicats, le Centre, la « gauche » du Parti Nazi et les représentants des forces armées. Rancunier, Papen se rapproche d’Hitler et semble persuader Hindenburg qu’introniser celui-ci serait, dans ces conditions, un moindre mal. Berné, Hindenburg nomme Hitler le 30 janvier 1933 ; la première démocratie allemande n’est plus.

Au sein de la République de Weimar agonisante, le président manipulait ainsi volontairement la constitution au service d’une politique de classe implacable. Avec beaucoup de cynisme et une bonne dose de naïveté, il pensait prévenir l’arrivée au pouvoir des fascistes en posant les bases d’une dictature, laquelle devait être chargée, selon le juriste Carl Schmitt, de protéger la Constitution pourtant si violemment bafouée. Les fondements du libéralisme autoritaire, une doctrine que le juriste Michael Wilkinson a analysée en profondeur et sur laquelle QG s’est récemment penché, étaient jetés, avec les conséquences funestes qui suivront.

Revenons au 21ème siècle. Emmanuel Macron a entamé son second mandat dans une conjoncture bien différente de 2017. Les luttes sociales inédites comme le mouvement des gilets jaunes, les mobilisations contre la première tentative de passer une réforme des retraites et les manifestations contre « la loi pour une sécurité globale protégeant les libertés » ont radicalisé la doctrine « anti-populiste autoritaire », avec un discours anti-populisme dirigé cette fois contre le peuple, et non plus seulement contre des partis ou des personnalités politiques. La spirale sécuritaire entamée en 2016 à l’occasion des mobilisations contre les lois travail s’est durcie, avec un recours désormais fréquent à la coercition. Après une gestion pandémique contestée qui eut l’avantage de mettre un couvercle sur la contestation sociale, Macron a été une fois de plus réélu face à l’extrême droite, preuve que sa stratégie de focalisation exclusive sur celle-ci, ainsi que le discours sur le ton de « nous ou le chaos », ont au moins partiellement porté leurs fruits. Les Français étant de moins en moins dupes de ces manigances, la vigueur du vote de « blocage » a en conséquence bien faibli.

Différence fondamentale avec le premier mandat, la première ministre Élisabeth Borne est à la tête d’un gouvernement minoritaire. Les députés « Renaissance » n’ont pas réussi à s’imposer en nombre suffisant à l’Assemblée Nationale, alors que le Rassemblement National a envoyé 11 fois plus de députés au Palais Bourbon qu’en 2017. L’austérité est manifeste, comme le prouve l’état de délitement des services de santé, des écoles et des universités ; partout, la faim et la précarité gagnent du terrain. Les règles de l’assurance chômage ont été durcies pour limiter l’accès à l’indemnisation, le RSA se voit conditionné par des heures d’activité, et les critères pour disposer d’une pension de retraite complète se voient toujours plus compliqués dans le but de favoriser le recours aux fonds de pension privés. A contrario, le « quoi qu’il en coûte » a permis des transferts massifs au secteur privé, qui sont à ajouter aux autres politiques en faveur du capital menées par Macron et son gouvernement, dont témoignent les quelques 140 milliards d’aides aux entreprises accordés chaque année.

La France demeure pourtant à l’avant-garde de la lutte contre le néolibéralisme autoritaire au sein du monde occidental. C’est bien pour cette raison qu’elle est aussi aux avant-postes lorsqu’il s’agit de violences policières. À tous les niveaux, la para-militarisation semble en marche. La réponse aux revendications politiques et sociales est sans cesse policière, d’autant que l’institution s’autonomise de plus en plus, comme le notent Fabien Jobard et Laurent Bigot (dans une récente émission de QG intitulée « Police: pourquoi tant de violences? »). Depuis le mouvement des gilets jaunes, le pouvoir s’est raidi et l’arsenal répressif s’est élargi, tant au niveau de l’armement (LBD 40, grenades de désencerclement), de la doctrine (« projection ») que des unités mobilisées (BAC, BRAV-M… et même RAID, GIGN et BRI pendant le soulèvement des banlieues de juin 2023). Dans le même temps, la Loi de Programmation Militaire 2024-2030 s’appuie sur un budget record de 413 milliards d’euros. Ainsi, violences d’État et para-militarisation s’exercent en parallèle de subventions massives au secteur privé et aux industries afin d’accroître la « compétitivité » du pays, mais également pour passer au forceps des réformes qui, pensent ceux qui nous gouvernent, sauront rassurer les marchés financiers. Il est vrai qu’en l’absence de souveraineté monétaire ou de hausses d’impôts sur les plus fortunés, les marchés restent la principale source de financement de l’État français. Cette obstination n’a pourtant pas exempté la France de se voir rétrogradée par l’agence de notation Fitch, qui s’inquiète d’une moindre solvabilité du pays du fait des tensions sociales intenses et d’une possible impasse politique. Même le bras armé du capital estime que le jeu des réformes structurelles brutales en vaut de moins en moins la chandelle.

À l’instar du magazine libéral The Economist, qui s’inquiétait dans les années 1930 que l’Allemagne de Brüning mette en place les politiques économiques les plus drastiques en dehors de l’Union Soviétique, même le Financial Times estime aujourd’hui qu’une VIème république moins autocratique est nécessaire, du fait que la Vème soit le régime au sein du monde occidental « qui se rapproche le plus d’une dictature élective ». Parmi les derniers développements du macronisme, la brutalisation des institutions s’avère effectivement le plus préoccupant. Déjà enjambé à de multiples reprises à coup d’ordonnances lorsque Macron y disposait d’une majorité, le parlement est depuis 2022 particulièrement malmené. De manière caractérisée, le pouvoir n’hésite pas à abuser de procédures constitutionnelles spéciales et à utiliser des dispositifs théoriquement légaux mais illégitimes socialement et politiquement.

Le néolibéralisme autoritaire Macronien s’inscrit désormais dans la lignée d’autres régimes verticaux aux majorités électoralement fragiles qui n’hésitent pas à user du « parlementarisme rationnalisé » pour arriver à leurs fins dans un contexte de menaces diverses (géopolitiques, tensions sociales, progression de l’extrême droite xénophobe). Comme le signale le juriste Alexandre Viala, l’Article 49.3 est un mécanisme unique en Europe : utilisé 100 fois sans qu’aucun gouvernement ne tombe, il a été invoqué pour faire passer une réforme des retraites qui répond à des impératifs d’ordre purement budgétaires, intégrée de manière subreptice au sein d’un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale (procédure 47.1) qui limite le temps de débat parlementaire. S’ajoutent à ces libertés avec l’esprit de la constitution un ensemble de suspensions des droits fondamentaux à d’autres niveaux de gouvernance (interdictions de manifester, interpellations arbitraires, etc.) qui alimentent le ressentiment populaire. Un simple décret paru au Journal officiel le 20 avril permet par exemple aux préfectures de prendre des arrêtés autorisant l’usage de drones équipés de caméras lors de manifestations.

Sur le plan idéologique, le gouvernement se distingue par la complaisance avec laquelle il traite la montée continue de l’extrême droite, une tolérance entretenue par les chaînes de télévision en continu. Le Ministre de l’intérieur s’illustre par ses critiques et menaces à l’encontre de la Ligue des Droits de l’Homme et exprime une condamnation plus ferme vis-à-vis des Soulèvements de la Terre que vis-à-vis des groupuscules d’extrême droite. En parallèle, la gauche de la gauche est savamment démonisée par les sbires de Macron (Gérald Darmanin, Olivier Véran, etc.) comme par les chroniqueurs de BFMTV, qui mettent favorablement en contraste les « outrances » de la France Insoumise avec le comportement policé (en fin de compte attentiste, sinon approbateur) des députés Rassemblement National, dont les idées sont aujourd’hui totalement banalisées. Tout cela contribue, de manière progressive, à crédibiliser le RN comme alternative à la gouvernance macroniste et à soigner son image de « recours » auprès d’une bourgeoisie et d’un patronat aux abois au cas où les troubles sociaux viendraient à empirer. Les Macronistes n’en ont d’ailleurs pas fini de jouer avec le feu, comme le montrent leurs circonvolutions autour de l’utilisation de l’Article 40 de la Constitution pour tuer dans l’œuf la proposition de loi des députés du groupe Libertés Outre-mer et Territoires (LIOT) visant à abroger le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

En définitive, ce panorama historique loin d’être exhaustif n’entend certainement pas donner des clés pour entrevoir le futur. Tout au plus prétend-il démontrer que les stratagèmes politiques et manigances institutionnelles qui nous sont présentés comme inédits ou révolutionnaires sont en fait monnaie courante au regard de l’histoire européenne, et qu’ils sont en mesure d’engendrer des réactions en chaîne qui, sans être automatiques, sont résolument ancrées dans l’ordre du probable. De manière somme toute assez prosaïque, Emmanuel Macron mène une politique de classe qui profite exclusivement aux intérêts de « celles et ceux » qui possèdent. Comme l’on pouvait s’y attendre dans une société comme la France qui ne renâcle pas au conflit, les résistances sont nombreuses, mais leur implacable étouffement peut donner libre cours au ressentiment, terreau potentiel pour des forces de « recours » encore plus racistes, autocratiques et destructrices de la biosphère. Il nous revient donc aujourd’hui de réfléchir collectivement aux institutions qui nous semblent les plus justes et les mieux à mêmes de nous protéger des périls qui s’accumulent, tant au niveau interne que global.

Thibault Biscahie,

Docteur en science politique, Université York (Toronto), collaborateur régulier de QG

Aujourd’hui, nous y sommes ! Le parti « Renaissance » demande la dissolution des mouvements d’opposition tels que LFI ou Soulèvements de la terre. Le parti fasciste Macronien est en marche vers la forme nazie du fascisme. Renaissance du faschonazisme.

Les éléments annonciateurs étaient nombreux depuis le début. L’essence du libéralisme économique est d’extrême droite: propagande idéologique massive et délirante sur une presse aux ordres ; informations et distractions soigneusement anesthésiantes ; en contrepoint,

violences policières effrayantes.

Contre le fachonazisme, tout citoyen devrait savoir ce qu’il a à faire, à proportion de ses moyens bien entendu.

Précisons que le « juif » nouveau du facho-nazisme c’est le prolétaire, le pauvre; pauvre dont on ne souhaite pas la mort (ne pas tuer la poule aux œufs d’or) mais la soumission, l’obéissance.